Actualités

- Détails

- Catégorie : Actualités

Compte-tenu de la situation sanitaire, l'assemblée aura lieu en visio-conférence via Zoom.

Nous vous laissons découvrir l'ordre du jour dans la convocation à l'AG en cliquant ici.

L'équipe de l'IEB

- Détails

- Catégorie : Actualité de l'édition

- Cher Didier, nous vous remercions de répondre à nos questions. Qu'est-ce qui a été pour vous à l'origine de ce projet d'ouvrage consacré à Gotama ?

Comme la plupart de mes recherches, celle-ci a débuté par la confrontation entre les textes les plus anciens et les textes produits bien des siècles plus tard : je constate que le Canon pāli – dont le cœur (mūla) nous fournit les données incontestablement les plus anciennes –, ne dit quasiment rien de Gotama, et que ce silence n’est pas un manque mais un choix du Bouddha : à de multiples reprises il souligne que le Dhamma seul est utile et que les détails concernant sa personne – a fortiori les détails concernant celui qu’il était avant son Éveil – sont sans importance, hormis quelques faits épars pédagogiquement utiles.

S’ensuivent donc trois séries de questions : Quand et pourquoi est né le besoin de combler le vide biographique ancien, et probablement originel ? D’où viennent les éléments ayant servi à combler ce vide ? Quel est le sens et la portée doctrinale des inventions biographiques ?

- Détails

- Catégorie : Actualités

Marchands, dynastie Tang, grottes des milles Bouddhas des grottes de Bezeklik, Chine.

Pour l'école Huayan, les dharma sont vides, sous le double aspect du li, noumène ou principe ultime statique, et du shi, phénomène, ces deux plans s'interpénétrant. Dans le même temps, il est affirmé que tous les phénomènes ne forment qu'un seul et même tout ; chaque phénomène particulier est indéfectiblement identifié aux autres phénomènes. Ceci constitue un système total : chaque point converge vers le buddha qui devient le centre de tout. On conçoit combien un tel point de vue pouvait être détourné de son orientation purement spirituelle au profit d'applications politiques. Ainsi l' impératrice Wu Zetian tirera profit de cette doctrine pour justifier un système totalitaire et très centralisé ; les empereurs du Japon feront de même. Dans ce même esprit, l'em-pereur Shômu (724-748) fit construire le fameux Todaiji, à Nara, où il érigea la gigantesque statue du buddha Mahavairocana.

- Détails

- Catégorie : Actualités

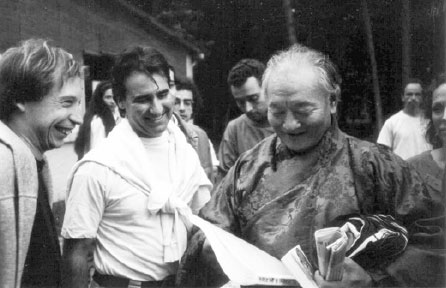

Barcelone, fin octobre 2012, dans un vaste gymnase proche de la plage de Mar Bella : il est dix heures et près de cinq cent étudiants venus des quatre coins de l’Europe attendent l’arrrivée du maître. Ponctuel, celui-ci fait son entrée marquée d’un joyeux et sonore : « Good day everybody in everywhere ! » et s’installe sur le siège surmonté d’un A blanc dans une sphère quinticolore, symbole de l’enseignement Dzogchen. Longs cheveux argentés coiffés en chignon à la manière des yogis, la silhouette massive, imposant, les pommettes saillantes et le regard pénétrant, il balaye la salle du regard et commence à parler. Son enseignement se poursuivra deux heures durant, long fleuve impétueux. Sa présence est saisissante, majestueuse et généreuse. On le sent animé d’une volonté inébranlable et d’une indépendance farouche, et l’on se surprend à l’imaginer tel un tigre de montagne. Chögyal Namkhaï Norbu n’a pourtant rien d’inquiétant...

Maître accompli de la tradition bouddhiste tibétaine, il s’est attelé à la tâche de transmettre l’enseignement Dzogchen à des étudiants des quatre coins du monde réunis dans ce qu’il nomme « la Communauté Dzogchen ». Son parcours est original à plus d’un titre. Né en 1938 à Dergué (Tibet oriental), Namkhai Norbu, « Joyau de l’Espace », est très tôt reconnu comme l’incarnation d’Adzom Droukpa, un maître nyingmapa réputé. Il n’a que cinq ans quand

- Détails

- Catégorie : Actualités de l'IEB

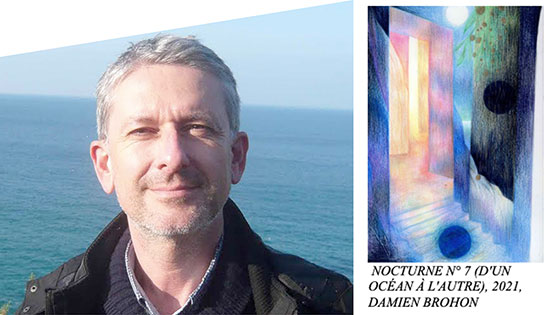

Damien, vous êtes professeur agrégé d’Arts Plastiques, vous enseignez au lycée l’Histoire des Arts et les Arts Plastiques en région parisienne, et vous allez donner à l'IEB un enseignement le 27 janvier sur L'art de l'Avatamsaka Sutra. Pourriez-vous nous dire pour commencer comment, dans quelles circonstances, vous vous êtes intéressé à l'art bouddhique?

Tout naturellement dans le cadre de la découverte du bouddhisme, il y trente ans environ. C'est en visitant le Musée Guimet à Paris, devant les bouddhas d'Angkor, les thangkas tibétaines ou l'art du zen, que j'ai vraiment perçu cet art comme une expression sensible du Bouddhadharma. Le visage du Bouddha, tel qu’il est figuré au travers de ces différentes traditions artistiques, est un miroir de notre vraie nature. Le contempler c’est plonger le regard dans ce qui est le plus intimement nôtre et ne cesse, pourtant, de nous échapper.

- Détails

- Catégorie : Actualités

« De nos jours, la plupart des gens méditent en fonction de leur compréhension intellectuelle. Ils se contentent de maintenir un état relaxé et nombreux sont ceux qui s’échappent ainsi en apposant le sceau de la théorie. De quoi s’agit-il ? Quand bien même leur conscience serait claire et vide ou leur assise dénuée de pensées discursives, au moment précis où se développe cet état relaxé et détendu, il ne s’agit que d’une simple expérience de félicité. Or ils pensent : « Ceci est ma méditation et personne ne connaît rien de plus éminent ». Ils croient qu’ils ont ainsi atteint la réalisation alors qu’ils n’ont fait qu’exhiber leur propre théorie. S’ils ne rencontrent pas dans cette vie un maître compétent, comme l’explique un texte du Dzogchen :

« Leur compréhension intellectuelle est comme une pièce rapportée qui finira par se décoller. »

Lorsqu’ils se trouvent dans des circonstances favorables ou défavorables, nombreux sont ceux qui tentent de les distinguer comme on essayerait de séparer l’eau du lait. Mais s’il est relativement facile d’intégrer les mauvaises circonstances au chemin, il est très difficile de le faire avec les bonnes. Et quand bien même ils se vanteraient d’avoir atteint la plus haute des réalisations, ils sont en réalité empêtrés dans l’arrogance et la suffisance. »

Non, ce texte n’est pas l’œuvre d’un maître contemporain regrettant des dérives actuelles, mais bien le fait d’un maître tibétain du XVIIIe siècle, Jigmé Lingpa, qui dans ce texte d’instructions pratiques sur la méditation dzogchen, Le Rugissement du Lion, fait remarquer que nombre de pratiquants glissent dans la facilité. Or à notre époque, ne parlerait-on pas de “développement personnel” à ce propos?

- Détails

- Catégorie : Actualités

Gwendoline Malrieu est restauratrice de thangkas, elle nous explique dans cette vidéo ce que représente un thangka et nous donne quelques clés de compréhension.

Elle anime un atelier de dessin et d'iconographie bouddhique à l'Institut d'Études Bouddhiques dont il est encore possible de s'inscrire : https://bit.ly/2K96SZY

Son site Internet : https://restauration-thangka.com/

- Détails

- Catégorie : Actualités de l'IEB

Nāgārjuna est situé au IIIe siècle de notre ère ; auteur des Stances du milieu par excellence (Madhyamaka-kārikās) et d’une douzaine d’autres œuvres authentiques préservées, il est regardé comme le fondateur de l’École dite du Milieu.

C’est un auteur central dans le bouddhisme, d’abord en rapport avec sa revendication du terme de « voie du milieu » dans un sens nouveau : chez lui, la voie médiane consiste dans l’unité de la coproduction conditionnée et de la vacuité (śūnyatā), laquelle est une réélaboration de l’idée – aussi ancienne que le bouddhisme lui-même – de non-soi. La différence fondamentale entre le non-soi des écoles anciennes et la vacuité de Nāgārjuna, c’est que, dans les premières, on se borne à constater l’absence du « soi » surimposé à une « base de désignation » (les cinq agrégats, etc.), dont les micro-éléments, en dernière analyse, sont réels (quoiqu’instantanés et interdépendants) – tandis que chez Nāgārjuna, il n’y a, en dernière analyse aucune base réelle : la vacuité, c’est le caractère introuvable, à l’examen, de la prétendue nature propre de toute chose (et non seulement de fictions brodées sur un canevas qui, lui, serait vraiment réel).

Sa pensée est centrale aussi comme point de bascule entre les écoles du bouddhisme ancien et le Mahāyāna en pleine constitution à son époque. Le rayonnement de son œuvre a été immense, à la fois dans le « monde sinisé » (Chine, Corée, Japon), et aussi là où le bouddhisme dépend du modèle tibétain (Tibet au sens large, Mongolie au sens large).

Mais nous avons, aujourd’hui à l’IEB, une autre raison, plus circonstancielle, de consacrer notre attention à Nāgārjuna : en effet, les programmes de philosophie de classe de terminale ont été modifiés à la rentrée 2020, avec entre autres choses l’entrée de quatre auteurs des « philosophies d’ailleurs », dont Nāgārjuna. C’est cela aussi qui nous a décidé à lui consacrer une « année Nāgārjuna » avec toute une série de conférences animées non seulement par les intervenants habituels de l’IEB, mais aussi par des philosophes comme Frédéric Nef et Natalie Depraz.

Stéphane Arguillère, Conseiller Pédagogique

- Détails

- Catégorie : Actualité sur Internet

Jamais à court d'imagination pour tenter de réveiller l'intérêt des Japonais vis-à-vis du bouddhisme, les responsables du temple zen rinzaï Kodai-ji de Kyōto ont présenté au public, fin février 2019, un bodhisattva androïde nommé Midar. Cette représentation hautement technologique de Kannon (Avalokiteśvara) a été programmée pour délivrer un sermon en japonais sur le Sūtra du Cœur, l'un des textes les plus populaires du Mahāyāna.

- Détails

- Catégorie : Actualité de l'édition

Les éditions Sully ont publié en novembre 2007 un ouvrage qui mérite d'être signalé : "L'esprit et la Voie - Réflexions d'un moine bouddhiste sur la vie" propose en effet un ensemble d'enseignements d'Ajahn Sumedho, l'un des plus anciens disciples du maître thaïlandais Ajahn Chah, de la tradition des "moines de forêt" du Theravâda.

Cette publication est une "rareté", à plusieurs titres : les ouvrages récents, en langue française, consacrés au Theravâda ou présentant des enseignements de cette tradition, sont particulièrement peu nombreux... On les compte, à vrai dire, sur les doigts des deux mains !

De plus, il est quasi impossible de trouver des livres d'enseignants de la tradition de forêt... comme le précise le traducteur de celui-ci (disciple d'Ajahn Sumedho et bhikkhu du Monastère de Chithurst, en Angleterre) : "dans la tradition de forêt,] les enseignements ne sont pas payants et quand les gens font des dons, nous les utilisons pour imprimer des livres qui sont ensuite mis gratuitement à la disposition du public dans nos monastères."

- Détails

- Catégorie : Actualité sur Internet

La déforestation est une menace environnementale majeure au Cambodge. Selon un rapport de la Banque mondiale, 15% des forêts ont disparu en vingt ans. Depuis plusieurs années, des bhikkhus ("moines" bouddhistes) se sont unis au sein d’organisations telles que la Monks Community Forest (MCF) et l'Independent Monk Network for Social Justice (IMNSJ), pour lutter en faveur de leur préservation. L'une de leurs actions est de procéder à une "ordination" des arbres afin que les bûcherons, souvent bouddhistes, n'osent pas les abattre !