À la fin du XIXe siècle, l’art nippon marque profondément les beaux-arts européens, dans un mouvement appelé « japonisme ». Le bouddhisme nippon est aussi une révélation pour la vieille Europe et plusieurs voyageurs rapportent des collections de statues et de peintures de cette religion sans Dieu, à l'instar du célèbre industriel et collectionneur français Émile Guimet.

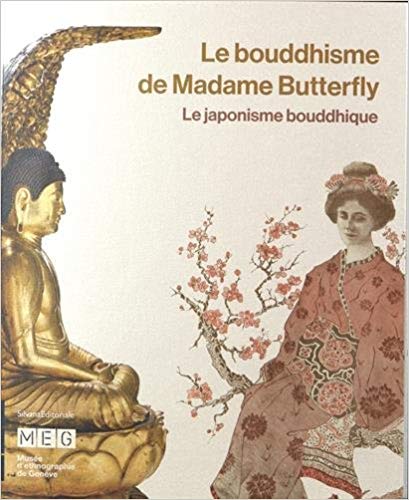

C'est sur ce thème que le Musée d’ethnographie de Genève (MEG) ouvre sa prochaine exposition sous le titre de « Le bouddhisme de Madame Butterfly - Le japonisme bouddhique ».

Le « japonisme bouddhique » est un phénomène qui se développe dans le dernier tiers du XIXe siècle. À cette époque, l’Europe s’extasie à la découverte des multiples facettes du Japon, ce pays situé aux antipodes de la France, un tiers plus petit qu’elle mais aujourd’hui deux fois plus peuplé. L’archipel s’ouvrait alors à peine au monde extérieur après avoir vécu deux siècles replié sur lui-même au cours de la période dite d’Edo. Mais, en une vingtaine d’années seulement, sous le règne de l’empereur Meiji, il fit un bond prodigieux dans la modernisation industrielle et se hissa à l’égal des grandes puissances occidentales, selon un processus sans doute unique dans l’histoire de l’Humanité.

Pour mieux connaître ce phénomène culturel tout à fait original, nous vous proposons de lire un article de Jérôme Ducor, commissaire de l'exposition du Musée d’ethnographie de Genève et enseignant à l'Institut d'Etudes Bouddhiques.

Le japonisme bouddhique

L’un des aspects les plus séduisants de cette découverte du Japon pour le grand public européen fut celui de son art : non pas celui des ères prestigieuses ayant précédé la période Edo, mais celui plus populaire et prosaïque des estampes de cette époque-là. Leur influence fut si forte sur les peintres du Vieux Continent qu’on lui donna même un nom dans l’histoire de l’art occidental : « le japonisme ». Le japonisme est aussi présent chez des écrivains comme Pierre Loti et son roman Madame Chrysanthème, et c'est le même mouvement qui inspira Puccini pour l'un de ses opéras les plus célèbres, Madame Butterfly, qui est encore joué cet automne à l’Opéra Bastille de Paris (5 sept. - 13 oct. 2015).

au centre : Van-Gogh, "Portrait du Père Tanguy" (1887), représenté devant un ensemble d'estampes japonaises

à gauche : couverture de l'édition originale de "Madame Chrysanthème", de Pierre Loti

à droite : affiche de l'opéra de Giacomo Puccini, "Madame Butterfly"

Mais ce goût artistique se doubla aussi d’un intérêt pour la spiritualité du Japon, et plus particulièrement son bouddhisme, au point que l’on peut bien isoler ce mouvement-là comme un « japonisme bouddhique ». Par une coïncidence des dates, l’Occident avait commencé à découvrir le bouddhisme en général depuis le début du XIXe siècle. La découverte de cette religion sans Dieu s’était amorcée à travers l’étude de ses textes indiens, telle une religion morte puisqu’elle avait disparu depuis six siècles de son berceau qu’était l’Inde. L’ouverture du Japon allait donc permettre d’entrer en contact avec l’une des civilisations où le bouddhisme était toujours bien vivant.

Treize siècles de bouddhisme au Japon

Présent au Japon depuis le VIe siècle, le bouddhisme y compte plus d’une douzaine d’écoles ou obédiences, qui se développèrent graduellement. Les plus anciennes perpétuèrent les doctrines universalistes du « Grand Véhicule » (Mahāyāna) indien, notamment le médianisme du Mādhyamika et l’idéalisme du Yogācāra. Les suivantes transmirent ses développements chinois : fusionisme du Kegon, éclectisme du Tendai et ésotérisme du Shingon. Toutes ces écoles, huit au total, avaient été introduites directement depuis la Chine, soit par des maîtres chinois soit par leurs disciples japonais. Puis se formèrent les courants les plus spécifiques du bouddhisme japonais, ceux dits de la période de Kamakura (XIIe - XIVe siècles), tous fortement marqués par la personnalité de leurs fondateurs, issus chacun du Tendai : l’école de la Terre pure de Hōnen, l’école véritable de la Terre pure de Shinran, l’école de la Dernière heure d’Ippen, l’école du Lotus de la Loi de Nichiren ; et, enfin, deux écoles seulement relevant du Zen et introduites de Chine : le Rinzai d’Eisai et le Sōtō de Dōgen.

Les bouddhistes japonais sont fiers de constituer ainsi le dernier maillon d’une tradition continue et dite « des Trois Pays » (Sangoku denrai 三國傳來) : Inde, Chine et Japon. Contrairement au jugement des Occidentaux du XIXe siècle, cet éloignement dans le temps et l’espace par rapport au berceau du bouddhisme n’est pas perçu comme un appauvrissement mais, au contraire, comme un enrichissement à travers l’apport des nombreux maîtres chinois, coréens et japonais qui ont laissé leurs noms, en sus des maîtres indiens.

Au cours des siècles suivants, ces écoles se développèrent en de multiples branches, et certaines d’entre elles acquirent un pouvoir séculier tel que le terrible feudataire Oda Nobunaga en vint à briser par la force leur hégémonie, en rasant leurs principaux temples avec leurs occupants (milieu du XVIe siècle). Puis, durant le régime policier des shôgun (généralissimes) de la famille Tokugawa, qui accaparèrent le pouvoir effectif au Japon durant deux siècles et demi, les institutions bouddhiques durent se cantonner strictement aux études, dans un mouvement d’émulation académique qui, d’ailleurs, touchait tous les milieux intellectuels du Japon.

La campagne antibouddhique

Mais la donne changea entièrement avec l’avènement de l’empereur Meiji (1868 - photo à droite), dont les partisans réussirent à abattre le régime shôgunal. Les nouveaux responsables politiques adoptèrent le principe de « l’union des rites et du gouvernement » (sai-sei icchi 祭政一致), les « rites » étant ici ceux du shintō, dont le prêtre suprême n’était autre que l’empereur en tant que descendant direct de la déesse du soleil, Amaterasu.

Mais la donne changea entièrement avec l’avènement de l’empereur Meiji (1868 - photo à droite), dont les partisans réussirent à abattre le régime shôgunal. Les nouveaux responsables politiques adoptèrent le principe de « l’union des rites et du gouvernement » (sai-sei icchi 祭政一致), les « rites » étant ici ceux du shintō, dont le prêtre suprême n’était autre que l’empereur en tant que descendant direct de la déesse du soleil, Amaterasu.

Pour imposer cette idéologie, diverses mesures furent prises pour contrer le bouddhisme, dans un mouvement intitulé « Abolissons le bouddhisme ! À bas les bonzes ! » (Haibutsu kishaku 廃佛毀釋). En autres, une loi leva la séculaire obligation bouddhique du célibat, du végétarisme et de la tonsure pour les bonzes. Mais localement, le mouvement prit parfois une tournure violente, avec destruction de bâtiments, de livres sacrés et d’objets de culte. En outre, bien des temples se trouvèrent financièrement acculés par la confiscation de leurs biens fonciers, de sorte qu’ils en vinrent à brader leurs objets religieux : statues, peintures et même costumes… qui allaient faire le bonheur des collectionneurs occidentaux adeptes du japonisme.

Mais cette campagne s’essouffla rapidement, car l’on n’efface pas si facilement par décrets une religion qui a pétri l’esprit d’un pays pendant treize siècles. Dans l’intervalle, certaines écoles avaient envoyé des bonzes en Europe, pour y étudier l’organisation des Églises chrétiennes. Parmi eux, Shimaji Mokurai 島地黙雷 (1838-1911), un religieux de l’École véritable de la Terre pure, est passé à la postérité pour avoir osé adresser depuis Paris une pétition à l’empereur contre la nouvelle idéologie gouvernementale, en arguant de la séparation du gouvernement et de la religion qu’il pouvait alors observer en Europe.

Sur le plan doctrinal, de jeunes bonzes pensèrent aussi que le moment était venu de confronter les données de la doctrine bouddhique avec les connaissances modernes venues d’Occident, tant dans le domaine des sciences que dans celui de la spiritualité. La cosmologie traditionnelle fut revisitée et l’authenticité du Grand Véhicule lui-même remise en question dans des débats souvent passionnés, qui, plus d’une fois, amenèrent la hiérarchie de ces bonzes à les défroquer. De ce grand brassage d’idées naquirent des tentatives d’établir un bouddhisme « scientifique », ainsi qu’un courant spiritualiste (seishin shugi 精神主義) qui allait inspirer le fameux introducteur du Zen en Occident, Suzuki Daisetsu 鈴木大拙 (1870-1966), et aussi le philosophe Nishida Kitarō 西田幾多郎 (1870-1945), à l’origine du premier mouvement philosophique japonais moderne : l’école de Kyōto.

à gauche : Shimaji Mokurai ; au centre : Suzuki Daisetsu ; à droite : Nishida Kitarō

La rencontre avec l’Europe

Les grands temples réformèrent leurs curies et innovèrent aussi leur scolastique en envoyant en Europe une dizaine de leurs séminaristes les plus prometteurs pour y apprendre les langues bouddhiques indiennes – sanscrit et pâli – afin de pouvoir remonter directement à la source des traductions chinoises des Écritures. Parmi les plus connus, Nanjō Bun’yū 南條文雄 (1849-1927) et Kasawara Kenju 笠原研壽 (1852-1883) séjournèrent en Europe de 1876 à, respectivement, 1884 et 1882, pour étudier le sanscrit à Oxford auprès du fameux orientaliste Friedrich Max Müller (1823-1900) [photo ci-contre, à gauche, vers 1880], avec qui ils publièrent les premières éditions de textes bouddhiques dans cette langue, sur la base de manuscrits népalais et d’éditions japonaises anciennes. D’autres se formèrent à Paris avec Sylvain Lévi (1863-1935), tels Fujieda Takutsū 藤枝澤通 (1861-1920) et Fujishima Ryōon 藤島了穏 (1853-1918), qui arrivèrent tous deux en France en 1882 et y demeurèrent jusqu’en 1891 pour le premier et 1889 pour le second.

Les grands temples réformèrent leurs curies et innovèrent aussi leur scolastique en envoyant en Europe une dizaine de leurs séminaristes les plus prometteurs pour y apprendre les langues bouddhiques indiennes – sanscrit et pâli – afin de pouvoir remonter directement à la source des traductions chinoises des Écritures. Parmi les plus connus, Nanjō Bun’yū 南條文雄 (1849-1927) et Kasawara Kenju 笠原研壽 (1852-1883) séjournèrent en Europe de 1876 à, respectivement, 1884 et 1882, pour étudier le sanscrit à Oxford auprès du fameux orientaliste Friedrich Max Müller (1823-1900) [photo ci-contre, à gauche, vers 1880], avec qui ils publièrent les premières éditions de textes bouddhiques dans cette langue, sur la base de manuscrits népalais et d’éditions japonaises anciennes. D’autres se formèrent à Paris avec Sylvain Lévi (1863-1935), tels Fujieda Takutsū 藤枝澤通 (1861-1920) et Fujishima Ryōon 藤島了穏 (1853-1918), qui arrivèrent tous deux en France en 1882 et y demeurèrent jusqu’en 1891 pour le premier et 1889 pour le second.

La présence de ces jeunes bonzes sur le sol européen était évidemment un événement qui créait des opportunités inédites pour faire connaître le bouddhisme du Japon. Car si, depuis le début du siècle, les Occidentaux avaient commencé à explorer dans les textes la doctrine du Bouddha, sous l’impulsion du philologue français Eugène Burnouf (1801-1852), le père de la bouddhologie, ils n’en avaient aucune connaissance concrète. Néanmoins, ces religieux n’eurent guère l’occasion de faire connaître leur religion vécue. Tout d’abord, le contexte général ne s’y prêtait pas. Les temps, spécialement dans la France de la Troisième République, étaient à l’anticléricalisme, au positivisme et au scientisme. En outre, l’étude des religions dans leurs réalités était la chasse gardée des facultés de théologie, qui voyaient d’un mauvais œil les tentatives d’appropriation amorcées par les chercheurs dans une perspective scientifique et donc laïque. Quant aux études bouddhiques proprement dites, elles relevaient quasiment du monopole des philologues indianistes, soucieux de remonter aux sources les plus anciennes du bouddhisme et par conséquent dédaigneux du bouddhisme nippon avec sa Tradition des Trois Pays. De leur côté, les sinologues ne s’intéressaient pas encore à cette religion d’origine étrangère au Pays du Milieu et ils concentraient leurs études sur les grands classiques du confucianisme et du taoïsme. Enfin, comme en témoigne la littérature de l’époque, la doctrine bouddhique divisait les spécialistes eux-mêmes, avec ses concepts déroutants sur l’absence d’âme, la vacuité universelle de toute chose par absence de substance propre, ou encore le nirvâna.

A cela s’ajoute que la plupart de ces étudiants étaient ordonnés dans une obédience bouddhique largement majoritaire au Japon, l’École véritable de la Terre pure (Shinshū). Or, celle-ci se fonde sur un postulat alors déroutant pour les pionniers de la bouddhologie et pourtant capital dans le Grand Véhicule (Mahāyāna) : l’existence actuelle de bouddhas dans certains des univers entourant le nôtre et auprès desquels il est possible d’aller naître ; le plus célèbre de ces « bouddhas du présent » se nomme Amitābhā (jap. Amida), et son culte est la forme du bouddhisme la plus répandue dans tout l’Extrême-Orient.

Mais à Oxford, Max Müller (photo ci-contre à droite), ancien élève de Burnouf, visait uniquement les sources de ce qu’il imaginait comme "le" bouddhisme originel et il usa de tout le poids de son autorité pour s’ériger en censeur d’une orthodoxie bouddhique supposée :

Mais à Oxford, Max Müller (photo ci-contre à droite), ancien élève de Burnouf, visait uniquement les sources de ce qu’il imaginait comme "le" bouddhisme originel et il usa de tout le poids de son autorité pour s’ériger en censeur d’une orthodoxie bouddhique supposée :

« N’est-il pas grandement temps d'apprendre aux millions de Japonais qui professent la religion bouddhique que cette doctrine d'Amitâbha et toute celle du Mahâyâna ne sont que des formes secondaires du bouddhisme, une corruption de la pure doctrine du royal prince, et que, s'ils veulent être vraiment bouddhistes, ils doivent revenir aux paroles du Buddha telles que les ont conservées les anciens Sûtras ? » (Annales du Musée Guimet, 1881:29).

Etrange paradoxe que de voir l’Europe faire la leçon au Japon ! Dans ces conditions, on comprend que les élèves de Müller n’aient pas été en mesure de partager leur foi avec le public occidental. De retour au Japon, Nanjō Bun’yū se consolera en publiant A Short History of the Twelve Japanese Buddhist Sects (Tōkyō, 1886), traduction d’un résumé des doctrines, non pas de sa propre obédience seulement, mais de l’ensemble des douze écoles du bouddhisme nippon rédigé par leurs représentants. Et avant de quitter Paris, Fujishima Ryōon fera de même en publiant une adaptation française de l’ouvrage de son coreligionnaire, intitulée Le bouddhisme japonais (1889). Ces deux livres ne furent pas remplacés durant une longue soixantaine d’années, jusqu’à la publication posthume de The Essentials of Buddhist Philosophy (1947), dû à un autre étudiant japonais de Müller, le laïc Takakusu Junjirō 高楠順次郎 (1866-1945).

En revanche, une vraie rencontre de l’Europe avec le bouddhisme japonais eut lieu durant l’ère Meiji, à mi-chemin entre son lieu d’origine et le Vieux Continent. Elle se situe en août et septembre 1890 sur l’île du Sri Lanka, où s’était rendu un jeune Suisse, Alfred Millioud (1864-1929 ; photo à droite). Ce personnage fantasque avait étudié les langues orientales à Paris, avant de partir pour deux ans au Japon, et c’est sur le chemin du retour qu’il s’arrêta à Colombo. Il y rencontra un bonze japonais tout aussi jeune que lui, Yoshitsura Hōgen 善連法彦 (1864-1893), qui était venu étudier auprès d’un maître cinghalais réputé, Sumangala (1827-1911). Avec l’aide de Yoshitsura, Millioud traduisit en deux mois un classique du bouddhisme japonais par le moine Gyōnen 凝然 (1240-1321) : le Hasshū-kōyō 八宗綱要, compendium des doctrines des huit écoles bouddhiques antérieures à celles de l’époque de Kamakura. Quoiqu’abrégée par endroits, cette traduction, sous le titre Esquisse des huit sectes bouddhistes du Japon, fournissait une source d’information de première main sur les fondements du bouddhisme nippon. Mais sa publication dans la Revue de l'histoire des religions (T. XXV-XXVI, 1892) resta par trop confidentielle, et Millioud lui-même finira par réorienter sa carrière en travaillant aux Archives Cantonales Vaudoises, avant de se consacrer aux sciences occultes sur les hauteurs de Lausanne.

En revanche, une vraie rencontre de l’Europe avec le bouddhisme japonais eut lieu durant l’ère Meiji, à mi-chemin entre son lieu d’origine et le Vieux Continent. Elle se situe en août et septembre 1890 sur l’île du Sri Lanka, où s’était rendu un jeune Suisse, Alfred Millioud (1864-1929 ; photo à droite). Ce personnage fantasque avait étudié les langues orientales à Paris, avant de partir pour deux ans au Japon, et c’est sur le chemin du retour qu’il s’arrêta à Colombo. Il y rencontra un bonze japonais tout aussi jeune que lui, Yoshitsura Hōgen 善連法彦 (1864-1893), qui était venu étudier auprès d’un maître cinghalais réputé, Sumangala (1827-1911). Avec l’aide de Yoshitsura, Millioud traduisit en deux mois un classique du bouddhisme japonais par le moine Gyōnen 凝然 (1240-1321) : le Hasshū-kōyō 八宗綱要, compendium des doctrines des huit écoles bouddhiques antérieures à celles de l’époque de Kamakura. Quoiqu’abrégée par endroits, cette traduction, sous le titre Esquisse des huit sectes bouddhistes du Japon, fournissait une source d’information de première main sur les fondements du bouddhisme nippon. Mais sa publication dans la Revue de l'histoire des religions (T. XXV-XXVI, 1892) resta par trop confidentielle, et Millioud lui-même finira par réorienter sa carrière en travaillant aux Archives Cantonales Vaudoises, avant de se consacrer aux sciences occultes sur les hauteurs de Lausanne.

Le japonisme bouddhique se manifesta jusqu’au Pays du Soleil Levant, notamment à travers l’écrivain Lafcadio Hearn (1850-1904 ; photo ci-dessous à gauche), qui s’y était définitivement installé en 1890 et dont plusieurs des textes sur notre sujet ont été traduits sous le titre d’Écrits sur le bouddhisme japonais (1993). On y vit même quelques cas de conversions, comme celle du japonisant bien connu Ernest Fenolossa (1853-1908 ; photo ci-dessous au centre). Pionnier de la redécouverte des arts anciens du Japon, ce dernier constitua aussi une collection artistique exceptionnelle, aujourd’hui conservée au Museum of Fine Arts de Boston.

D’un autre côté, le japonisme bouddhique inspira l’œuvre du missionnaire catholique Aimé Villion (1843-1932), des Missions Etrangères de Paris. Arrivé à Kōbe en 1869 (photo ci-contre : le père Villion et ses étudiants à Kobé en 1886), il dut attendre dix ans avant d’être autorisé à s’établir à Kyōto. Peu après, il eut un débat avec un savant du Shinshū, Ama Tokumon 阿満得聞 (1826-1906), qui en publia le compte rendu en japonais sous le titre éloquent de Conversation avec l’hérésie (Ikyō taiwa 異教対話). Mais Villion lui-même ne manquait pas d’empathie pour la religion de son contradicteur. Il entreprit d’étudier à fond le bouddhisme japonais avec Kishigami Kairei 岸上恢嶺 (1839-1885), un érudit qui avait fondé un séminaire au Chion’in, le siège de l’École de la Terre pure. Le missionnaire s’initia même au sanscrit avec Nanjō Bun’yū, cet ancien élève de Müller à Oxford. Surtout, Villion avait un but bien défini : « faire connaître l’évolution du bouddhisme au Japon, ce qui, pour moi, revenait à exposer la mentalité japonaise elle-même ». Il se lança alors dans la rédaction d’une formidable étude en traduisant des textes publiés par les bouddhistes eux-mêmes. Mais son manuscrit en treize volumes ne reçut jamais l’imprimatur de sa hiérarchie... Un de ses collègues finira par quitter les Missions Etrangères de Paris devant l’incompréhension de leurs supérieurs. Il s’agit de Noël Péri (1865-1922), qui lancera à Tōkyō une revue libre, Mélanges Japonais, dans laquelle il publiera la série d’articles « Bukkyō Seiten 佛教聖典, Les livres sacrés du Bouddhisme » (1906-1907), adaptée d’un ouvrage japonais par Nanjō Bun’yū et Maeda Eun 前田慧雲 (1857-1930). Léon Ballet (1870-1912) contribua également à cette revue avec un important article sur la logique bouddhique sino-japonaise : « L’Inmyō 因明 ou Syllogisme de Gotama » (1907). Mais finalement, à la sortie de la période du japonisme bouddhique, c’est aux missionnaires protestants anglo-saxons qu’il reviendra de publier sur le bouddhisme japonais, avec des auteurs tels Arthur Lloyd, Harper H. Coates, Hans Haas et August K. Reischauer.

D’un autre côté, le japonisme bouddhique inspira l’œuvre du missionnaire catholique Aimé Villion (1843-1932), des Missions Etrangères de Paris. Arrivé à Kōbe en 1869 (photo ci-contre : le père Villion et ses étudiants à Kobé en 1886), il dut attendre dix ans avant d’être autorisé à s’établir à Kyōto. Peu après, il eut un débat avec un savant du Shinshū, Ama Tokumon 阿満得聞 (1826-1906), qui en publia le compte rendu en japonais sous le titre éloquent de Conversation avec l’hérésie (Ikyō taiwa 異教対話). Mais Villion lui-même ne manquait pas d’empathie pour la religion de son contradicteur. Il entreprit d’étudier à fond le bouddhisme japonais avec Kishigami Kairei 岸上恢嶺 (1839-1885), un érudit qui avait fondé un séminaire au Chion’in, le siège de l’École de la Terre pure. Le missionnaire s’initia même au sanscrit avec Nanjō Bun’yū, cet ancien élève de Müller à Oxford. Surtout, Villion avait un but bien défini : « faire connaître l’évolution du bouddhisme au Japon, ce qui, pour moi, revenait à exposer la mentalité japonaise elle-même ». Il se lança alors dans la rédaction d’une formidable étude en traduisant des textes publiés par les bouddhistes eux-mêmes. Mais son manuscrit en treize volumes ne reçut jamais l’imprimatur de sa hiérarchie... Un de ses collègues finira par quitter les Missions Etrangères de Paris devant l’incompréhension de leurs supérieurs. Il s’agit de Noël Péri (1865-1922), qui lancera à Tōkyō une revue libre, Mélanges Japonais, dans laquelle il publiera la série d’articles « Bukkyō Seiten 佛教聖典, Les livres sacrés du Bouddhisme » (1906-1907), adaptée d’un ouvrage japonais par Nanjō Bun’yū et Maeda Eun 前田慧雲 (1857-1930). Léon Ballet (1870-1912) contribua également à cette revue avec un important article sur la logique bouddhique sino-japonaise : « L’Inmyō 因明 ou Syllogisme de Gotama » (1907). Mais finalement, à la sortie de la période du japonisme bouddhique, c’est aux missionnaires protestants anglo-saxons qu’il reviendra de publier sur le bouddhisme japonais, avec des auteurs tels Arthur Lloyd, Harper H. Coates, Hans Haas et August K. Reischauer.

A Paris, Alfred Millioud avait été, en particulier, l’élève de Léon de Rosny (1837-1914 ; photo ci-contre, vers 1900). Ce savant assez étrange est considéré comme le père des études japonaises en France et c’est à travers lui que le monde académique aurait donc pu s’intéresser sérieusement au bouddhisme japonais. Lui-même avait été l’un des artisans de la réflexion sur l’Asie en organisant, à Paris, en 1873, la 1ère session du Congrès international des orientalistes. Or, si Rosny se pencha en effet sur le bouddhisme, ce fut finalement d’une manière très particulière, puisqu’il créa de toute pièce son propre système : « le bouddhisme éclectique », qui débordait suffisamment du cadre universitaire pour le discréditer auprès des autres savants. Comme son nom le laisse entendre, il s’agissait d’un syncrétisme, dont on aura une première idée par le titre même de l’un de ses ouvrages : Les Origines bouddhiques du christianisme (1894). Mais bien que Rosny fut l’un des rares à pouvoir y accéder directement par sa connaissance de la langue, il ne tint aucun compte de la tradition bouddhique nippone, qu’il considérait comme « un tissu des plus extravagantes idolâtries » (La civilisation japonaise, 1883: 251). Rejeté par ses collègues du monde scientifique, il se retrouva finalement isolé dans cette mouvance dite du néo-bouddhisme qui se développait à l’époque : elle réunissait un certain nombre de sympathisants issus du grand public et séduits par les théories ou l’éthique du bouddhisme éclectique, quand ce n’était pas par les fariboles de la Société Théosophique, fondée en 1875 par la fameuse Mme Blavatsky (1831-1891). Une mouvance dont la presse ne manqua pas de se gausser, tandis que les milieux catholiques la critiquaient sans détours. Cependant, le mal était fait. Et le sensationnalisme entourant le néo-bouddhisme masqua les efforts méritoires entrepris à la même époque par le Musée Guimet pour offrir au public une vue comparatiste des religions où le bouddhisme japonais occupait une place particulièrement importante, comme le montrent les explications des nombreuses éditions de son Petit guide illustré publiées par le conservateur Léon de Milloué. Ce dernier composa également un livre de deux cent cinquante pages, Le bouddhisme dans le monde (1893), qui demeure un remarquable exemple de bonne vulgarisation pour l’époque.

A Paris, Alfred Millioud avait été, en particulier, l’élève de Léon de Rosny (1837-1914 ; photo ci-contre, vers 1900). Ce savant assez étrange est considéré comme le père des études japonaises en France et c’est à travers lui que le monde académique aurait donc pu s’intéresser sérieusement au bouddhisme japonais. Lui-même avait été l’un des artisans de la réflexion sur l’Asie en organisant, à Paris, en 1873, la 1ère session du Congrès international des orientalistes. Or, si Rosny se pencha en effet sur le bouddhisme, ce fut finalement d’une manière très particulière, puisqu’il créa de toute pièce son propre système : « le bouddhisme éclectique », qui débordait suffisamment du cadre universitaire pour le discréditer auprès des autres savants. Comme son nom le laisse entendre, il s’agissait d’un syncrétisme, dont on aura une première idée par le titre même de l’un de ses ouvrages : Les Origines bouddhiques du christianisme (1894). Mais bien que Rosny fut l’un des rares à pouvoir y accéder directement par sa connaissance de la langue, il ne tint aucun compte de la tradition bouddhique nippone, qu’il considérait comme « un tissu des plus extravagantes idolâtries » (La civilisation japonaise, 1883: 251). Rejeté par ses collègues du monde scientifique, il se retrouva finalement isolé dans cette mouvance dite du néo-bouddhisme qui se développait à l’époque : elle réunissait un certain nombre de sympathisants issus du grand public et séduits par les théories ou l’éthique du bouddhisme éclectique, quand ce n’était pas par les fariboles de la Société Théosophique, fondée en 1875 par la fameuse Mme Blavatsky (1831-1891). Une mouvance dont la presse ne manqua pas de se gausser, tandis que les milieux catholiques la critiquaient sans détours. Cependant, le mal était fait. Et le sensationnalisme entourant le néo-bouddhisme masqua les efforts méritoires entrepris à la même époque par le Musée Guimet pour offrir au public une vue comparatiste des religions où le bouddhisme japonais occupait une place particulièrement importante, comme le montrent les explications des nombreuses éditions de son Petit guide illustré publiées par le conservateur Léon de Milloué. Ce dernier composa également un livre de deux cent cinquante pages, Le bouddhisme dans le monde (1893), qui demeure un remarquable exemple de bonne vulgarisation pour l’époque.

Au final, la France ne sera pas le dernier maillon d’une tradition bouddhique des « Quatre Pays ». Le japonisme bouddhique, compris comme une rencontre intellectuelle, sinon spirituelle et religieuse, avec l’enseignement du Bouddha tel qu’il était vécu au Japon, fut donc un rendez-vous manqué, qui se résorba en une dizaine d’années pour laisser la place aux seuls collectionneurs de ses productions artistiques.

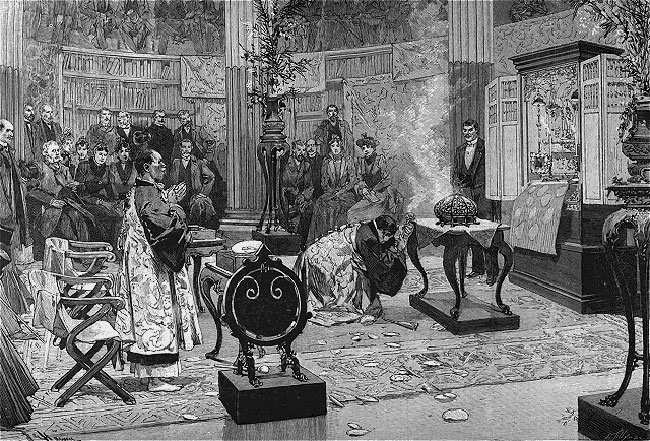

De nombreux voyageurs ramenèrent des collections de statues et de peintures du bouddhisme japonais. Certains entreprirent même d’en étudier la doctrine : car comment rester indifférent devant la sérénité émanant des visages des statues et des peintures du Bouddha ? L’exemple le plus célèbre est celui d’Emile Guimet (1836-1918), qui fonda un musée des religions au retour de son voyage en Asie (1876-1877). Il y organisa même deux cérémonies bouddhiques japonaises célébrées par des bonzes de passage à Paris : le Hōonkō 報恩講 de l’école Shinshū par Yoshitsura Hōgen - ce bonze qui avait rencontré Milloud à Colombo - et Koizumi Ryōtai 小泉了諦 (1851-1938) en 1891 ; ainsi que le Gohōraku 御法樂 de l’école Shingon par Toki Hōryū 土宜法龍 (1854-1923), en 1893.

Cérémonie bouddhique dans la rotonde de l'actuel Musée Guimet, à Paris

(gravure tirée de "L'Illustration" du 28 février 1891)

Pourtant, malgré quelques publications et des congrès, le phénomène du japonisme bouddhique allait tourner court assez rapidement. Les raisons tiennent sans doute aux subtilités de la doctrine bouddhique elle-même - avec ses concepts tels que le vide ou l’absence d’âme - mais aussi au peu d’intérêt que présentaient pour le public occidental les formes extérieures de cette religion, dont les liturgies des grands temples aussi bien que les formes de piété populaire différaient finalement peu de celles du catholicisme ! Le public cultivé se tourna alors vers des spiritualités moins déroutantes, mais non moins exotiques, comme la mystique hindoue d’un Râmakrishna ou d’un Vivekananda popularisée par Romain Rolland et Jean Herbert, par exemple. Et le monde des arts allait bientôt traverser un phénomène similaire. Car à l’exposition universelle de Paris en 1900, le Japon présenta des œuvres des hautes époques, bien plus raffinées et classiques que celles de la période Edo, ce qui incita les peintres à se tourner vers d’autres sources d’inspiration, tels les arts nègres ou océaniens, que l’on découvrait alors à leur tour.

Que reste-t-il aujourd’hui de l’héritage du japonisme bouddhique ? Sur le plan du patrimoine immatériel, il faut attendre le tournant des années Cinquante pour que s’amorce un nouvel intérêt envers le bouddhisme nippon, et notamment le Zen, qui allait inspirer les auteurs américains de la Beat Generation, avant que des maîtres japonais ressentent la vocation de s’installer en Occident. Dans les milieux académiques, c’est à Bernard Frank (1927-1996 ; photo ci-contre), professeur au Collège de France, que revient le mérite d’avoir redonné sa légitimité à cette composante importante de la spiritualité mondiale, de nombreux chercheurs lui ayant maintenant emboîté le pas, y compris dans le monde anglo-saxon.

Que reste-t-il aujourd’hui de l’héritage du japonisme bouddhique ? Sur le plan du patrimoine immatériel, il faut attendre le tournant des années Cinquante pour que s’amorce un nouvel intérêt envers le bouddhisme nippon, et notamment le Zen, qui allait inspirer les auteurs américains de la Beat Generation, avant que des maîtres japonais ressentent la vocation de s’installer en Occident. Dans les milieux académiques, c’est à Bernard Frank (1927-1996 ; photo ci-contre), professeur au Collège de France, que revient le mérite d’avoir redonné sa légitimité à cette composante importante de la spiritualité mondiale, de nombreux chercheurs lui ayant maintenant emboîté le pas, y compris dans le monde anglo-saxon.

Quant aux collections matérielles des œuvres de l’art bouddhique japonais, elles sont en cours d’identification notamment à travers le projet international « Art bouddhique japonais en Europe » (JBAE). Celui-ci, dont le MEG fait partie, est mené par l'Institut d'études japonaises internationales de l'Université Hōsei (Tōkyō) et l'Asien-Orient-Institut de l'Université de Zurich, afin de fournir en ligne un catalogue des œuvres abritées dans les institutions européennes.

Pour en savoir plus ...

Le bouddhisme de Madame Butterfly - Le japonisme bouddhique

du 9 septembre 2015 au 10 janvier 2016 : Site de l'exposition

Catalogue de l'exposition "Le bouddhisme de Madame Butterfly, le japonisme bouddhique", sous la direction de Jérôme Ducor et Christian Delécraz - Editeur : Silvana Editoriale, septembre 2015

Catalogue de l'exposition "Le bouddhisme de Madame Butterfly, le japonisme bouddhique", sous la direction de Jérôme Ducor et Christian Delécraz - Editeur : Silvana Editoriale, septembre 2015

Lectures conseillées :

La rencontre du bouddhisme et de l'Occident - Lubac, Henri de (1952), Paris, Cerf, 2000.

La rencontre du bouddhisme et de l'Occident - Lubac, Henri de (1952), Paris, Cerf, 2000.

Quand le Japon s’ouvrit au monde, Emile Guimet et les arts de l’Asie - Macouin Francis & Omoto Keiko avec le concours de Jean-François Jarrige, Paris, Gallimard, 2001 (nouvelle édition augmentée et mise à jour).

Quand le Japon s’ouvrit au monde, Emile Guimet et les arts de l’Asie - Macouin Francis & Omoto Keiko avec le concours de Jean-François Jarrige, Paris, Gallimard, 2001 (nouvelle édition augmentée et mise à jour).

Petite histoire du bouddhisme - Robert Jean-Noël, Paris, Librio, 2008.

Petite histoire du bouddhisme - Robert Jean-Noël, Paris, Librio, 2008.

Le bouddhisme japonais - Renondeau Gaston & Frank Bernard, Folio / Essais, Histoire des religions I** (1998), p. 1320-1350.

Cliquez sur l'image des ouvrages ci-dessus

L'IEB est partenaire du site Amazon. Tout achat effectué sur le site Amazon, via le site de l'IEB, permet à notre association de recevoir un léger pourcentage sur les ventes réalisées et contribue ainsi au financement de l'achat de nouveaux livres pour la Bibliothèque de l'Institut. En cliquant sur le titre d'un ouvrage, vous accédez directement à la page correspondante du site Amazon.

Colloque

Pour dégager la signification actuelle du japonisme bouddhique, un symposium public, réunissant huit orateurs spécialisés provenant d’institutions académiques d’Europe, d’Amérique et du Japon, s'est tenu pendant deux jours, les 18 & 19 septembre 2015, sous le titre :

Le japonisme bouddhique : négocier le triangle « religion, art et nation »

Conférenciers :

Frédéric Girard est directeur d’études à l’Ecole française d'Extrême-Orient (EFEO) et l’auteur de nombreux articles sur le bouddhisme japonais et ses relations aux questions de philosophie moderne. Il a récemment publié le livre : Emile Guimet, Dialogues avec les religieux japonais, textes établis, traduits et introduits par Frédéric Girard, Paris: Editions Findakly / Musée Guimet, 2012.

James Ketelaar est professeur en histoire et en langues et civilisations d’Extrême-Orient à l’Université de Chicago. Son livre Of Heretics and Martyrs in Meiji Japan: Buddhism and its Persecution (Princeton: 1989) a reçu le Hans Rosenhaupt Memorial Award.

Josef Kyburz est chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS)/ Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie orientale – CRCAO. Dans les dernières années, son travail s’est focalisé sur l’analyse des ofuda (images religieuses imprimées) et il a récemment édité le volume : Ofuda – Images gravées des temples du Japon, Paris, Collège de France, Institut des Hautes Études Japonaises, 2011.

Sekiko Matsuzaki-Petitmengin est directrice honoraire de l’Institut des Hautes Etudes Japonaises du Collège de France (IHEJ) et coéditrice du volume : Etudes japonaises, textes et contextes, en commémoration du cinquantième anniversaire de la fondation de l’Institut des Hautes Etudes Japonaises du Collège de France, Paris, Bibliothèque de l’IHEJ, diffusion de Boccard, 2011.

Michel Mohr est professeur associé de religion à l’University of Hawai‘i at Manoa. Ses recherches se concentrent sur les phases de l’histoire religieuse et intellectuelle entre le 18e et le 20e siècles, ainsi qu’il ressort de son récent livre : Buddhism, Unitarianism, and the Meiji Competition for Universality, publié par Harvard University Press en 2014.

Keiko Omoto est bibliothécaire honoraire du Musée Guimet et co-auteur de Quand le Japon s’ouvrit au monde, Emile Guimet et les arts de l’Asie (Découvertes Gallimard, 99), Paris, 1990, 2001.

Jean-Noël Robert, membre de l’Institut, est professeur à la chaire de Philologie de la civilisation japonaise au Collège de France et directeur de l’IHEJ. Son ouvrage récent : La hiéroglossie japonaise (Paris: Fayard, 2012) se concentre sur le langage sacré et vernaculaire, mais il a aussi étudié les ofuda et autres témoignages de la religiosité japonaise.

Satomi Yamamoto est professeur d’histoire de l’art à la Kyôritsu Women‘s University, Tôkyô. Ses recherches portent sur les peintures bouddhiques japonaises et ce qu’elles révèlent de la culture religieuse et des systèmes généraux de valeurs, du moyen-âge jusqu’au début des temps modernes. Elle est coauteur, entre autres, d’un ouvrage en japonais sur le thème des neuf étapes de la décomposition du cadavre (2009).

Intervenants :

Jérôme Ducor est le commissaire de l’exposition et le conservateur du départment Asie du MEG; il enseigne aux universités de Lausanne et de Genève et à l'Institut d'Etudes Bouddhiques de Paris.

Josef Kreiner est professeur honoraire d’études japonaises à l’Université de Bonn et directeur du projet « Recherches et évaluations des objets bouddhiques japonais en Europe » de l’Université Hôsei (Tôkyô).

Helen Loveday est chargée de cours en arts asiatique à l’Université de Genève et conservatrice à la Fondation Baur. Elle enseigne aussi à l'Institut d'Etudes Bouddhiques de Paris

Carina Roth est chargée d’enseignement en japonologie à l’Université de Genève, avec une spécialisation dans le shugendô.

Raji Steineck est professeur de japonologie à l’Université de Zurich.

Hans Thomsen est professeur d’histoire de l’art d’Extrême-Orient à l’Université de Zurich.

Télévision

Cette exposition à fait l'objet d'une des émissions hebdomadaires "sagesses bouddhistes" réalisées par France2 pour l'Union Bouddhiste de France (UBF), et diffusées chaque dimanche matin sur France2, de 8 h 30 à 8 h 45. Cette émission a été diffusée le 8 décembre 2015 sous le titre "Le Bouddhisme de Madame Butterfly", avec Jérôme Ducor comme invité.