- Détails

- Catégorie : Articles

Par Philippe Cornu

Pourquoi, dans le bouddhisme, accorde-t-on une si grande importance aux actes et à ce qui les motive ? Tout d'abord parce que les actes participent d'une causalité généralisée, la production interdépendante qui anime chaque phénomène en cet univers transitoire, mais aussi parce qu'ils constituent le moteur intime du devenir de chaque individu. Or cette thèse se substitue à celle d'un principe créateur extérieur, chère à la plupart des religions...

Un monde composite et transitoire

Le bouddhisme n'est pas une religion de l'être. Il ne reconnaît l'existence de substances permanentes ni chez les êtres vivants ni dans les choses. Sa vision n'est pas davantage celle d'une certaine pensée occidentale de tradition aristotélicienne, qui voit dans les transformations d'un phénomène des modifications n'entraînant pas la destruction de son essence. L'enseignement du Bouddha insiste, au contraire, sur la nature transitoire de toutes choses — qu'il s'agisse de phénomènes d'ordre matériel ou bien psychique. Né de causes et de conditions, tout phénomène est une composition qui s'intègre dans une chaîne causale ininterrompue où il devient la cause ou l'une des conditions de l'émergence de nouveaux phénomènes, tout aussi transitoires. Ainsi conditionné, il est nécessairement temporaire car à peine né, il ne tarde pas à s'abolir en produisant autre chose. La causalité bouddhique ou interdépendance consiste précisément en cette interaction toujours renouvelée de phénomènes momentanés. Quant à l'apparente stabilité de ce monde, elle n'est, nous dit le Bouddha, que le produit de l'imperfection de nos sens, inaptes à saisir le caractère momentané de toutes choses. N'est-il pas vrai qu'au cinéma nous ne percevons la continuité de l'action d'un film qu'à cause de la vitesse de déroulement de la bande et de l'incapacité de notre œil à percevoir une à une les images du film ?

Mais si tout phénomène est momentané, on admet aussi l'existence de séries corrélées : d'un grain de riz surgira toujours une pousse de riz, et non une pousse d'orge ou n'importe quel autre phénomène. Cette loi de série explique ainsi la cohérence que l'on constate entre une cause spécifique et son effet.

Des actes conditionnés et conditionnants

Laissant de côté la simple succession mécanique de causes à effets des phénomènes physiques, penchons-nous à présent sur l'acte perpétré par un être vivant — c'est-à-dire un être doué de conscience (ici compris comme un "sentiment immédiat, parfois irréfléchi, de l'existence du monde et de soi"), qu'il soit humain, animal ou autre.

Un tel acte n'est fondateur de notre devenir que s'il est intentionnel, c'est-à-dire motivé. Pour être plus précis, l'intention ou motivation de l'acte est ce qui dirige l'esprit vers son objet. Quand se présente un objet agréable devant moi, je conçois le désir de me l'approprier. Ce désir est le facteur déclenchant, l'intention qui tourne mon esprit vers cet objet désirable. C'est une émotion motivante puisqu'elle va m'inciter à agir pour l'acquérir. L'action a de ce fait un but : l'obtention de l'objet sur lequel j'ai fixé mon esprit. Même lorsque qu'un acte motivé implique surtout l'usage de la parole ou une action du corps, il prend avant tout naissance dans l'esprit. Et son achèvement, satisfaisant ou non, affecte en fin de compte l'esprit. L'ensemble constitué par l'intention motivante, la mise en œuvre de l'acte et son achèvement constitue un karma. Karma est un mot sanskrit dont la racine kr- est aussi à l'origine du verbe "créer" en français. Autrement dit, l'acte est conditionné puisqu'il est le produit de causes et de conditions antérieures— la manifestation, le moment venu, de l'objet devant moi et la réaction qu'il suscite en moi — mais il est lui-même conditionnant car producteur d'un effet. Or, l'effet ou fruit du karma est différé dans le temps, pouvant se manifester longtemps après l'achèvement de l'acte. Pendant ce temps de latence l'esprit porte en lui la trace rémanente de l'acte, laquelle fait le trait d'union entre la cause et son effet retardé. Cette imprégnation se comporte comme la virtualité ou le germe d'un fruit futur. Quand les conditions le permettent, ce germe mûrit et produit l'effet différé du karma ou rétribution de l'acte. En vertu de la corrélation étroite entre la cause et l'effet, cette rétribution a la même teneur que l'acte motivé qui lui a donné naissance. Autrement dit, un acte favorable produit un résultat agréable, un acte défavorable, un effet désagréable. Or ce n'est pas le caractère immédiatement bénéfique ou difficile de l'acte qui fait de lui un acte favorable ou défavorable, mais bien ses véritables conséquences à long terme pour soi-même et autrui. Si donc j'ai satisfait mes désirs en causant de la souffrance à autrui, la rétribution en sera douloureuse, même si dans l'immédiat mon acte m'a apporté satisfaction. Au contraire, s'il était motivé par le souci de l'autre ou le désir d'aider, il aura pour résultat une rétribution agréable ou favorable, même s'il m'est apparu sur le moment difficile à accomplir. En pratique, ce n'est pas si simple. La plupart du temps, nos sentiments sont mélangés, nos actes peuvent échouer, être teintés de regret ou bien avoir des conséquences plus importantes que nous ne le souhaitions, et la coloration et la force de la rétribution en seront affectées. Par ailleurs, nous agissons à chaque instant, et innombrables sont les karma accomplis, les uns favorables, les autres défavorables.

Ainsi, nous vivons le résultat de myriades d'actes passés et par nos actes présents, nous préparons ce que sera notre avenir. Cette formulation entraîne d'importantes implications.

Aliénés par les habitudes et la croyance au moi

Tant que nous suivons aveuglément nos désirs ou nos aversions, nous faisons partie de ces êtres esclaves de leurs habitudes passées. Notre vie est une aliénation continuelle qui ne nous laisse d'autre choix que de poursuivre ou de renforcer des comportements antérieurs. Il n'y a guère de liberté ou de libre-arbitre dans ces conditions. Ensuite, bien que nous recherchions tous plus ou moins consciemment le bonheur, nous savons par expérience que nos actes, quand ils sont motivés par des passions incontrôlées, nous mènent vers des situations plus douloureuses qu'heureuses, ce que les maîtres bouddhistes résument ainsi : « Tous les êtres animés qui peuplent par milliards l'immensité de l'univers, jusqu'au plus petit, désirent tous être heureux et ne pas souffrir. Cependant, malgré leurs efforts incessants pour y parvenir, aucun d'entre eux ne comprend que le bonheur résulte des actes vertueux, et la souffrance, des actes malveillants. C'est ainsi que, tournant le dos à leur propre bien-être, ils se précipitent aveuglément vers le malheur. »

La notion de karma entre dans le cadre de la “vérité sur l’origine de la souffrance”, la deuxième des Quatre Nobles Vérités énoncées par le Bouddha. L’acte semble donc se situer au cœur du processus qui nous plonge dans l’affliction. Comment cela ? En énonçant les causes de la souffrance, l'Éveillé a désigné le coupable : la soif, autrement dit la soif d'appropriation de ce qui est désirable ou agréable, mais aussi son opposé, la répulsion ou l'aversion à l'égard des objets indésirables ou désagréables. Ces deux pôles, le désir-attraction et l'aversion-haine, sont eux-mêmes le produit d'un conditionnement antérieur : je désire m'approprier les objets qui me rappellent d'autres objets grâce auxquels j'ai éprouvé, par le passé, des sensations agréables. Je repousse avec horreur ou colère les objets ou les êtres semblables à d'autres qui, autrefois, m'ont infligé souffrance et tourments. Ce qui ressemble à un banal instinct de survie procède, nous dit le Bouddha, de l'ignorance, un aveuglement qui nous voile la nature réelle des choses. La soif qui nous anime a pour pivot la survie du "moi" de l'individu, qui est le sentiment d'identification au "je" et au "mien". Or ce "moi" que nous chérissons n'est, à bien y regarder, qu'un assemblage temporaire de phénomènes momentanés et notre identification à ce "moi" comme à un principe permanent n'est qu'une imposture de l'esprit. Ce "moi" est une pure convention, certes commode, mais sans consistance ontologique. Or, toutes nos pensées et donc tous nos actes tournent autour de cet axe de vie fictif. Cette croyance nous porte à faire passer notre intérêt personnel avant celui d'autrui et induit des comportements égoïstes facteurs de souffrances qui deviennent une multitude de karma défavorables. Shântideva, un maître indien du VIIIe siècle, aimait à dire : « Toutes les catastrophes, toutes les douleurs, tous les périls viennent de l'attachement au "moi" : pourquoi m'accrocher à ce démon ? ».

La chaîne causale de la souffrance est implacable : le karma n'est que l'expression en acte de la croyance au "moi". Tant que durera cette croyance, obnubilé par cette soif égotique, j'ignorerai mes besoins réels et ceux d'autrui et provoquerai souffrance et frustration. L'empreinte rémanente laissée par l'acte en mon esprit m'obligera plus tard à en subir la rétribution sous la forme de situations douloureuses. Tant que je ne briserai pas cette chaîne, la souffrance sera mon lot...

L'individualité du karma

Le mot karma est certes passé dans le dictionnaire, mais nombre d'idées erronées circulent à son sujet, comme celle du « karma collectif ». Selon la doctrine bouddhique, toute idée de phénomène collectif, toute catégorie générale n'est qu'une convention, une image mentale sans véritable réalité. Seuls les phénomènes singuliers existent du fait de leur efficience causale. L'idée de "feu" en général, qui englobe tous les feux imaginables, ne brûle pas. Seul un feu singulier peut embraser une forêt. De même l'acte motivé, doué d'efficience, ne peut être que le fait de l'individu et non d'une collectivité. Comment une "collectivité" d'individus, abstraction mentale sans réalité propre, pourrait-elle être l'auteur d'un acte unique et en subir l'effet collectivement ? Nuançons cependant : la "collectivité" étant un rassemblement d'individus, elle constitue une condition générale qui influence nécessairement l'action de chacun de ses membres. Mais elle n'est capable ni en elle-même ni par elle-même d'induire un karma. Il n'y a donc pas de « karma collectif » en tant que tel dans le bouddhisme. Quand plusieurs individus accomplissent un même type d'acte ensemble et au même moment, en réalité, c'est chaque individu qui agit et porte la charge entière de son acte. Même sa complicité à l'égard des actes de ses compagnons est un acte mental dont il assumera seul les conséquences.

C'est ainsi que l'idée d'un châtiment karmique collectif subi par tout un "peuple" en vertu de ce que ce même "peuple" aurait collectivement commis dans le passé est tout bonnement contraire à la doctrine bouddhique. Non seulement l'idée de "peuple" est une notion générale, mais les individus qui le composent à un certain moment sont distincts de ceux qui le composaient à une époque révolue. En outre, on ne saurait subir ce que d’autres ont perpétré dans le passé. Enfin, une catastrophe collective n'est pas nécessairement de nature karmique et en supposant qu'elle le soit, elle n'est alors que la coïncidence temporelle et localisée du mûrissement d'un ensemble de karma toujours singuliers, bien que déclenché dans des circonstances communes.

Assumer sans culpabiliser

Tant que nous agissons sous l’emprise de l’ignorance, du désir et de la colère, nous ne pourrons que souffrir des conséquences de nos actes, que ce soit dans cette vie même ou dans les vies suivantes. Mais nous sommes aussi tributaires des actes passés dont nous accueillons les conséquences à présent. Ce qui nous arrive n'est donc pas le fait d'une justice divine extérieure (le karma n'a pas à être juste, il est naturel), car nous ne faisons qu'assumer le moment venu les conséquences de nos actes passés. L'idée d'un Dieu créateur auprès duquel ses créatures sont censées rendre compte de leurs actes est tout à fait étrangère au bouddhisme, la causalité propre aux êtres la rendant inutile. Mais la dimension morale de l'acte individuel ne s'en trouve pas pour autant annihilée, comme nous l'avons vu. Et si le "moi" est une fiction, qui donc récolte les effets différés du karma ? Derrière cette question s'en trouve une autre, tout aussi épineuse, celle des renaissance individuelles successives. Ce qui renaît n'est point le "moi" d'un individu, mais la somme des conditionnements mentaux, des traces karmiques et des habitudes accumulées qui constituent le continuum mental de cet individu. Cette renaissance se produit en fait à chaque instant qui passe. Poursuivant son cours, le continuum mental est semblable à un fleuve : il est l'écoulement ininterrompu d'un flot d'événements transitoires sans cesse renouvelés. Quant aux vies successives, le bouddhisme suppose simplement que le fleuve de la conscience ne s'interrompt pas lors de la mort, mais poursuit son écoulement vers une autre vie dont les conditions seront déterminées par le mûrissement du karma passé qu'il porte en lui. Un acte étant accompli dans une vie donnée, sa trace est déposée dans le continuum de la conscience où il mûrira tôt ou tard, en cette même vie ou dans celles qui suivent. Ce n'est donc ni le même “individu” ni un être radicalement autre qui assumera le fruit de l'acte mais bien le même continuum de conscience dans une nouvelle existence. Aussi, quand il traverse des situations difficiles, un bouddhiste évitera de se sentir coupable d'actes anciens dont il n'a plus conscience. Il prendra, s'il le peut, son mal en patience, sans y ajouter d'inutile amertume ni accuser autrui de ses maux. Et lorsqu'il sera témoin des tourments d'autrui, il évitera de juger, mais bien au contraire, s'efforcera de renforcer sa compassion et sa volonté d'aider autrui à rompre les chaînes du conditionnement karmique.

S'affranchir des chaînes du karma ...

En prenant conscience de l'impact réel de nos actes sur autrui et nous-mêmes, il est possible, peu à peu, de réorienter nos actes présents vers des buts vertueux et par conséquent d'infléchir l'avenir. Cette réorientation comprend deux aspects : l'abandon des karma défavorables et le développement de karma favorables. Ces derniers, qui comprennent les actes de générosité, de bienfaisance, etc., sont appelés actes méritoires parce que leur rétribution ultérieure sera un facteur de vie heureuse et libre, qui facilitera le cheminement vers l'Éveil. Mais accumuler des actes méritoires ne suffit pas. Pour atteindre la libération, il faut y adjoindre la sagesse ou connaissance supérieure qui, seule, permet de s'affranchir de l'existence conditionnée ou samsâra. Pour atteindre ce double objectif, le pratiquant dispose des trois outils : la discipline éthique, la méditation et la sagesse.

La discipline implique une moralisation de l'acte. Cependant, l'éthique bouddhiste ne procède pas tant de règles édictées ou du jugement de ce qui serait "bien" ou "mal" en soi, mais de la constatation d'une causalité effective dans le développement de la souffrance comme du bien-être. Elle consiste en l'adoption de préceptes d'abstention tels que s'efforcer de ne pas prendre la vie, de ne pas prendre ce qui ne nous est pas donné, etc., et de préceptes d'action altruiste comme protéger la vie des êtres, développer la générosité, etc. Sont requis dans les deux cas volonté, vigilance et respect d'autrui. La discipline prévient certes l'acte négatif mais ne suffit pas à dompter l'émergence des passions dans l'esprit. Cela, c'est le rôle de la méditation ou culture de l'esprit. En découvrant que pensées et passions ne sont que des vagues agitant la surface de l'océan de l'esprit, le méditant apprend peu à peu à ne plus s'identifier à elles, à les laisser se dissoudre et à s'en affranchir. Libérer les pensées qui sont à l'origine des actes, c'est se libérer du poids des actes. Enfin, en réfléchissant aux enseignements de la doctrine bouddhique et en clarifiant son esprit, le pratiquant acquiert la sagesse qui tranche l'ignorance et dissipe définitivement les conditionnements mentaux. Peu à peu, les sources du karma étant taries, l'individu parvient à s'affranchir des causes de la souffrance et à s'émanciper de l'existence conditionnée : c'est la libération et l'Éveil.

Philippe CORNU

- Détails

- Catégorie : Articles

Grégory Kourilsky est maître de conférences à l’École française d’Extrême-Orient. Ses recherches portent sur les sociétés bouddhiques de l’Asie du Sud-Est péninsulaire. Ses publications explorent un large éventail de sujets tels que la piété filiale et le culte des ancêtres, la littérature religieuse palie et vernaculaire, les formes locales de méditation, les calendriers et les traditions hémérologiques, ou encore l’informatisation des écritures traditionnelles.

Auteur d’une thèse de doctorat en Histoire des religions et Anthropologie religieuse, soutenue à l’École Pratique des Hautes Études en 2015

Dans un exposé présenté en 2004 l, Peter Skilling jetait un pavé dans la mare des études bouddhiques en questionnant la pertinence de l'usage du terme «theravada » pour désigner la forme du bouddhisme systématisé sur l'île de Ceylan au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne et qui fut transmis en Asie du Sud-Est par le truchement de ses textes et de sa langue, le pali. Quoiqu'aujourd'hui universellement admis, le terme ne semble apparaître dans cette acception que dans les sources occidentales, et ce au cours d'une période qui n'est pas antérieure à la fin de l'ère coloniale ; il n'est à fortiori jamais employé dans le sens de «secte » ou d'«école » dans les textes religieux de l'Asie méridionale, orientale et sud-orientale. L'expression «bouddhisme theravada (ou theravadin ) », concluait Peter Skilling, est donc une invention des orientalistes européens du xxe siècle, progressivement adoptée en Asie par les bouddhistes eux-mêmes.

Un certain nombre d'usages terminologiques fallacieux avaient déjà été révélés par des travaux ponctuels. Oskar von Hiniiber avait ainsi avancé que si le mot «pali » renvoyait désormais à une langue, c'était par abus de langage - dont l'origine remonte à l'envoi par Louis XIV d'une ambassade à la cour du Siam - pour ce qui désignait au départ les textes sacrés 2. Plus récemment, Louis Gabaude a battu en brèche certaines expressions d'usage désormais courant dans les études bouddhiques, comme celle de «secte » ou d'«ordination », qui se révèlent, dans l'absolu, tout à fait impropres 3. Peter Skilling, Jason A. Carbine, Claudio Cicuzza et Santi Pakdeekham, qui ont dirigé l'édition de How Theravada is Theravada ? Exploring Buddhist Identities, s'inscrivent dans cette démarche épistémologique en proposant un tour d'horizon du monde bouddhiste afin de comprendre comment le terme theravada en est venu à désigner un «courant » ou une «école » et dans quelle mesure celui-ci peut continuer d'être utilisé en toute rigueur.

- Détails

- Catégorie : Articles

KSÉNIA PIMENOVA

Docteur en anthropologie, Ksenia Pimenova est chargée de recherche FNRS à l’ULB (Université Libre de Bruxelles) et membre du laboratoire GSRL (EPHE-CNRS).

La thèse en sociologie, que j’ai écrite sous la direction de Danièle Hervieu-Léger et soutenue à l’École des hautes études en sciences sociales (Paris) le 13 septembre 2012 , s’intéresse aux aspects institutionnels, identitaires et rituels du renouveau post-soviétique du chamanisme et du bouddhisme chez les Touvas de la Sibérie du Sud. L’interrogation transversale de ce travail porte sur le concept de savoirs religieux. La thèse étudie les modes de transmission de ces savoirs avant et pendant la période soviétique, leur usage par les acteurs du renouveau post-soviétique et leur gestion au sein de nouvelles organisations religieuses de bouddhistes et de chamanes. Elle tient compte des traditions préexistantes dans l’étude du bouddhisme et du chamanisme, en particulier des travaux de l’ethnographie soviétique, et elle combine les approches théoriques et méthodologiques de l’anthropologie et de la sociologie des religions.

Ce travail est fondé sur des matériaux collectés au cours de quatre enquêtes de terrain, d’une durée totale de plus de six mois, entre 2002 et 2009 menées dans les différentes provinces de Touva, et en particulier dans sa capitale Kyzyl qui concentre aujourd’hui la plupart des organisations religieuses de bouddhistes et de chamanes. Ces matériaux comprennent des données provenant de l’observation ainsi que des entretiens non-directifs approfondis réalisés avec des interlocuteurs aux statuts différents (chamanes de différents niveaux hiérarchiques et leurs clients ; clercs et laïcs bouddhistes ; fonctionnaires et intellectuels). La thèse s’appuie également sur des matériaux russophones de seconde main, relativement peu connus en France, provenant de sources du XIX e et du XX e siècle (pour les parties historiques), ainsi que sur des articles récents publiés dans les médias touvas, des textes de lois post-soviétiques sur la religion, ou encore des rapports officiels du gouvernement touva.

La thèse comprend trois volumes, chacun composé de deux parties, ainsi qu’une bibliographie et des annexes. Elle est accompagnée de la liste des informateurs, de celle des acronymes et du glossaire de termes touvas. Les annexes comprennent une sélection de légendes et de récits oraux enregistrés auprès des profanes, un schéma généalogique d’une chamane, le texte de l’invocation rituelle, ainsi que deux projets vidéo (« Le cabinet des esprits » – 27 minutes – et « Vera Sazhina, portrait d’une chamane » – 10 minutes –, filmé à Touva et projeté lors de l’exposition « Les Maîtres du désordre » au musée du Quai Branly en 2012).

Avant d’exposer l’argumentaire et le contenu des différentes parties, il convient de rappeler quelques éléments de l’histoire et de l’ethnographie des Touvas.

- Détails

- Catégorie : Articles

Ces deux dernières années, nous avons fait pivoter l’axe de nos travaux vers le contenu d’une encyclopédie qui a précédé toutes celles citées ci-dessus. Il s’agit du Fayuan zayuan yuanshi ji 法苑雜緣原始集(Anthologie [pour comprendre] le commencement et l’origine de diverses [pratiques] dans le jardin des devoirs ; ci-après appelé Fayuan). Cette œuvre fut compilée entre la fin du ve siècle et le début du vie par Sengyou 僧祐 (445 518), maître de Vinaya à la capitale Jiankang (biographie de Sengyou dans le Gaoseng zhuan lue en 2009) et auteur d’autres anthologies, sur des sujets comme la vie du Buddha et de ses ascendants (Shijia pu 釋迦譜, T. 2040), la cosmologie bouddhique (Shijie ji 世界記, perdu), la généalogie des maîtres de l’école indienne Sarvāstivādin et de ses premiers maîtres chinois (Sapoduobu xiangcheng chuan 薩婆多部相承傳, perdu) ou encore la défense et la promotion du bouddhisme (Hongming ji 弘明集, T. 2102).

- Détails

- Catégorie : Articles

Didier Treutenaere nous entraîne dans un passionnant voyage au coeur du Siam, du dix-neuvième au vingtième siècle, à travers l'évocation du grand maître bouddhiste, et en particulier nous fait mesurer les évolutions d'une nation qui a fait du bouddhisme son socle social. Nous vous ferons partager de larges extraits de ce travail de recherche au cours des prochaines newsletters.

L'auteur évoque ici la pratique de la méditation en Thaïlande

La tradition de la méditation est, en Thaïlande, aussi ancienne que le bouddhisme lui-même. À l’époque de Luang Pou Wat Paknam, il existait à la fois de multiples textes relatifs à la méditation rédigés en thaï et des maîtres capables de les expliquer. Toutes les techniques de méditation valables en ce temps présentaient cependant les mêmes inconvénients : elles avaient des résultats limités et quittaient fréquemment la voie de la recherche de la sagesse expérimentée par le Bouddha pour s’égarer dans celle de la recherche de pouvoirs surnaturels.

- Détails

- Catégorie : Articles

Le bouddhisme de la Terre Pure est l'un des courants principaux du Grand Véhicule (Mahayana). Il est particulièrement connu de la plupart des courants bouddhiques d'Extrême-Orient, où il a donné le jour à des écoles spécifiques qui portent son nom.

Terminologie

I - Les « terres pures » et la « Terre Pure » (c. jingtu, j. jodo)

C'est l'expression la plus courante dans le bouddhisme sino-japonais pour désigner un « champ de buddha( skt. buddhaksetra, tib. sangs-rgyas kyi zing). Un champ de buddha désigne le champ de rayonnement de la réalisation d'un buddha parfaitement accompli. Tous les buddha, ainsi que les grands bodhisattva, ont une terre pure. Mais en Extrême-Orient, l'expression a fini par s'appliquer à la Terre Pure par excellence, celle du buddha Amitabha (ou Amitayus) connue sous le nom de « la Bienheureuse » (Sukhavati). Le bouddhisme de la Terre Pure est l'une des formes les plus répandues du bouddhisme au Vietnam, en Chine et au Japon. Le buddha Amitabha/Amitayus occupe également une place importante dans le bouddhisme tibétain, sous le nom de Opame/Tsepame

- L' « Amidisme »

En Occident, les diverses écoles sino-japonaises centrées sur la Terre Pure du buddha Amitabha/Amitayus sont souvent désignées par l'appellation globale « amidisme » (plus rarement « amidaïsme ») ; cette appellation vient du nom japonais de ce buddha qui est Amida. Mais cette désignation est à éviter, comme celle de « lamaïsme » pour le bouddhisme tibétain. En effet, elle peut faire croire que l'enseignement de la Terre Pure est extérieur au bouddhisme. On lui préférera donc l'expression « bouddhisme de la Terre Pure », les Japonais utilisant celle de « enseignement de la Terre Pure » (jodo-kyo).

- Détails

- Catégorie : Articles

Les termes entre crochets signalent des coupures ou les termes ajoutés par Philippe Cornu.

La discussion sur les preuves du karma est un texte d'une grande importance dans l'articulation de la pensée de Vasubandhu. Le texte se présente comme une succession de propositions, de questions et de réponses échangées entre Vasubandhu et des interlocuteurs fictifs de différentes écoles anciennes. Il prend vite la forme d'une controverse mise en scène par Vasubandhu où il démontre systématiquement l'inanité des thèses adverses.

On trouve ainsi dans le paragraphe 18, une discussion sur l'acte et la rétribution.

Un contradicteur évoque alors l'intervention d'un phénomène intermédiaire assurant la liaison entre l'acte lui-même et le moment de sa rétribution. Ce phénomène, produit par l'acte et porté par la série des agrégats, serait de l'ordre des facteurs de composition (samskara) qui ne sont associés ni à la matière ni à l'esprit (skt. Rupacittaviprayukta samskara). Deux thèses sont citées, celles des Mahasamghika qui nomment ce phénomène »accumulation » (skt. upacaya) et celle des Sammitiya qui l'appellent « persistance » (skt. avipranasa). Les Mahasamghika soutiennent que l'accumulation est un phénomène distinct de l'acte qui lui a donné naissance, distinct de la pensée, neutre et sans objet. Ce facteur subconscient évolue et s'accroît de lui-même. Par exemple, une fois l'acte vertueux achevé, le mérite croît automatiquement, car la « vertu s'accroît pour la simple raison qu'elle a été entreprise. » Ils évoquent l'indépendance de ce facteur par rapport à la conscience pour justifier la fructification du karma même après une interruption de la conscience. Pour les Sammitiya, « l'acte, une fois accompli, périt aussitôt né, mais, de ce qu'il périt, il ne résulte pas que son fruit n'existe pas. » Ils font intervenir dans sa fructification un facteur d'obtention (skt . prapti) appelé « persistance », comparé à un billet à ordre. Cet intermédiaire laissé par l'acte accompli en assurerait la rétribution ultérieure à la manière d'une lettre de créance pour le remboursement d'une dette. « De même que la feuille où s'inscrivent les dettes est épuisée lorsque l'argent a été rendu au prêteur et n'est plus capable de faire rendre l'argent à nouveau, de même quand elle a assuré la rétribution, l'avipranasa, qu'elle existe ou non, ne peut, telle une créance épuisée, exposer à une nouvelle rétribution ».

- Détails

- Catégorie : Articles

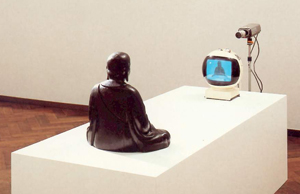

Pour aider votre approche dans la perspective du nouveau Cycle sur l'Art

Sortir du métro, quitter l’agitation de la rue parisienne, entrer dans le musée Guimet pour se diriger vers la salle dédiée à l’art khmer et contempler le visage au yeux clos d’un Bouddha, c’est, si on se laisse gagner par la sérénité minérale de ce qui occupe alors notre regard, la possibilité de ressentir « quelque chose » que le Dharma nomme « bouddhéité », « inconditionné » ou « nirvana » alors même que nous pourrions ignorer tout de ces mots ou que nous ne saurions les définir précisément.

Dans la rencontre entre le Dharma et l’Occident, l’art a certainement joué un grand rôle : le premier contact s’est peut-être plus souvent fait par l’approche de l’art (musées, voyages) que par le pur exposé de la doctrine (penser ici, par exemple, à la séduction singulière de la forme visuelle du Zen). L’art a certainement joué, pour les mêmes raisons, un grand rôle dans la diffusion du Dharma au sein des différentes cultures asiatiques. Dans les deux cas, les artistes ayant reçu le Dharma ont cherché à lui donner une expression artistique dans des formes conditionnées par une culture spécifique.

- Détails

- Catégorie : Articles

L'IEB a choisi, à travers l'édition française, de poser un regard pluriel sur le Zen... Au Japon, tout d'abord, avec une étude de Bernard Faure - spécialiste francophone de l'histoire du bouddhisme japonais ; hors du Japon, ensuite, avec deux ouvrages d'enseignements de maîtres zen fort différents : le premier, Shunryu Suzuki (1904-1971), fut l'un des plus importants introducteurs du Zen aux Etats-Unis ; le second - plus inattendu, car largement méconnu en France -, Samy Ama, est un Indien né dans une famille chrétienne et "converti" au bouddhisme par un jésuite !

Bernard Faure, depuis longtemps, travaille à "démystifier" le bouddhisme - surtout celui du Japon et, plus particulièrement, le Zen. Dans ce dernier ouvrage, il s'intéresse à l’un des patriarches du Zen japonais, Keizan Jôkin (1278-1325). Son approche, historique et anthropologique, contribuera une fois encore à mettre à mal certaines idées reçues. En replaçant ce personnage dans son contexte, il ouvre un horizon peuplé de forces cosmiques, de divinités et d'êtres fabuleux, de pouvoirs spirituels... que l'Occident n'associe généralement pas avec l'image épurée qu'il s'est faite du Zen !

Les enseignements de Shunryu Suzuki, en revanche, correspondront sans doute davantage à notre imaginaire... quoique le maître japonais a toujours de quoi surprendre ! Ce recueil - le deuxième publié en français - regroupe 35 enseignements oraux, souvent assez brefs mais toujours percutants. Bien qu'il n'ait vécu qu'une dizaine d'années aux Etats-Unis, il eut le temps de fonder le premier centre zen ouvert aux non Japonais et de connaître avec acuité les particularités de ses nouveaux adeptes. Fidèle à ses origines et à sa formation, Shunryu Suzuki n'en savait pas moins adapter ses conseils de manière remarquable au contexte occidental.

Samy Ama, quant à lui, n'est guère connu du public européen, bien qu'il enseigne régulièrement en Occident. Seul maître zen reconnu d'origine indienne, il est né en 1936, en Birmanie, dans une famille chrétienne. Elevé par un grand-père mulsuman, il deviendra prêtre catholique avant de fréquenter l'ashram de Ramana Maharishi - sur les conseils d'un moine bénédictin - puis d'être initié au Zen de l'école Sambo-Kyodan par le jésuite Enomiya Lasalle ! Devenu disciple du roshi japonais Yamada Ko-Un, il en recevra la certification en 1984 et crée en Inde du sud le centre Bodhi Zendo. Cette vaste culture spirituelle marquera, bien évidemment, son approche de la "vacuité", dont il fait le centre de ses enseignements...

Nous vous proposons de découvrir ces deux maîtres contemporains à travers quelques extraits de leur enseignement...

- Détails

- Catégorie : Articles

Dennis Gira est bien connu pour son engagement dans le dialogue interreligieux, tout particulièrement avec les bouddhistes. Son parcours, en lui-même, est déjà un dialogue ! Né à Chicago, aux Etats-Unis, il a vécu pendant plusieurs années au Japon, où il a notamment étudié les écoles bouddhistes de la "Terre pure", avant de s'installer en France - dont il a acquis la nationalité - et d'enseigner sur le bouddhisme à l'Institut Catholique de Paris.

Rien d'étonnant, alors, à ce que Dennis Gira ait largement utilisé cette riche expérience humaine pour nourrir sa réflexion sur la nature profonde du dialogue - et pas seulement sur son intérêt ou sa nécessité. L'ouvrage qu'il vient de publier - au titre un peu narquois - se veut donc beaucoup plus qu'une simple invitation à la rencontre ou au débat, encore moins une apologie d'une sorte de tolérance ; c'est à l'exigence d'un dialogue "vrai" qu'il invite, comme à un engagement réciproque, au sens le plus profond et véritable du terme !

Car le dialogue s'impose à tous : interreligieux ou interculturel, comme aussi politique, philosophique, dans la vie de couple ou l'amitié...

Il s'impose donc aussi à tous ceux qui s'intéressent au bouddhisme et qui - peut-être - souhaitent s'y engager ; car il leur sera nécessaire, à eux aussi, d'entrer en dialogue avec une pensée et une tradition "autre", transmises par l'intermédiaire de cultures différentes, dans une langue inconnue, par des hommes et des femmes étrangers... La "méthode" que Dennis Gira propose ici s'avère donc utile à chacun ! Et comme elle est en grande partie basée sur son expérience de la découverte du bouddhisme japonais et du dialogue bouddhisme-christianisme - illustrée de nombreux exemples vivants et révélateurs -, il nous a semblé d'autant plus intéressant de vous en faire découvrir quelques extraits.

- Détails

- Catégorie : Articles

Contrairement à la plupart des observateurs actuels qui prétendent que nous entrons dans une ère de "multiplication des croyances", Raphaël Liogier entend montrer dans son dernier ouvrage, Souci de soi, conscience du monde, que, sous des "emballages" multiples, tout le monde croit finalement de plus en plus... la même chose !

Cette croyance commune, il l’appelle "individuo-globalisme", car elle combine l’épanouissement de l’individu, son bien-être, la suprématie de la "vérité intérieure", l’actualisation d’un potentiel personnel secret... et, en même temps, une mystique du cosmos, de l’univers, du Tout, de la Nature en quelque sorte "divinisée".

L’ouvrage montre aussi qu’il existe, d’un côté, des religions instituées pénétrées par l’individuo-globalisme - et le "bouddhisme occidental" en est un exemple particulièrement frappant... -, qui peuvent avoir plus ou moins de succès, mais surtout, d’un autre côté, une religiosité institutionnellement invisible qui s’imprime dans nos moindres actes quotidiens, même lorsque nous nous affirmons athées et officiellement incroyants ! Autrement dit, cette mutation religieuse est aussi le produit d’une lente révolution culturelle.

Il s'agit ici d'une description nouvelle de l’évolution de la mondialisation : non pas des "civilisations" se faisant face à l’échelle planétaire, mais une même culture dominante, produite par les sociétés industrielles avancées, qui se diffuse sous différentes formes ou "esthétiques", qu'elle soit assimilée et incorporée dans les différents contextes locaux, ou, au contraire, qu'elle fasse l’objet de réactions - par exemple à travers le(s) fondamentalisme(s). L’ouvrage montre ainsi à quel point la mondialisation n’est pas seulement un processus matériel mais aussi, et peut-être surtout, symbolique ; autrement dit : les croyances, elles aussi, se mondialisent !

Nous vous proposons de découvir deux larges extraits de cet ouvrage.

- Détails

- Catégorie : Articles

Incarné par des personnalités comme le XIVe dalaï-lama ou le maître vietnamien Thich Nhat Hanh – qui forgea cette expression dans le contexte de la guerre du Viêtnam –, le "bouddhisme engagé" est un nouveau courant de pensée apparu sous l’influence des conceptions occidentales de l’aliénation et de l’émancipation.

Dans ses formes historiques, le bouddhisme a toujours considéré la souffrance comme la manifestation d’une angoisse existentielle individuelle, et ses enseignements comme des méthodes pour en défaire les mécanismes mentaux ; mais, depuis le début du XXe siècle, quelques bouddhistes ont souhaité élargir ce point de vue et ont décidé de prendre en compte, aussi, les mécanismes sociaux de la souffrance…

Né en Asie, mais désormais de plus en plus présent en Occident, le "bouddhisme engagé" exprime ainsi une position réellement nouvelle dans l’histoire pluri séculaire du bouddhisme : désormais un bouddhiste peut (ou mieux doit) s'engager dans la vie politique, économique ou civile afin de concrétiser, en ce monde, un idéal de société juste et équitable, quitte – et c'est là encore une nouveauté ! – à s’opposer aux structures établies. On critique ainsi un modèle qui voudrait que le "moine" demeure comme en retrait de la société, sans remettre en cause les systèmes politiques ou économiques, quitte à paraître ignorer qu’une grande partie de l’humanité ne mange pas à sa faim, n’a pas de toit sous lequel s'abriter et n’a toujours pas accès à l'éducation…

Les bouddhistes engagés, eux, déclarent ressentir le besoin de répondre à une souffrance plus globale que la simple souffrance psychologique ou existentielle. Pour eux, il leur faut aussi affronter les inégalités sociales, les problèmes matériels, les questions économiques et les oppressions. Se changer soi-même et changer le monde ne sont plus alors que deux facettes d’un même projet !

Éric Rommeluère, enseignant bouddhiste formé dans la tradition zen, participe à la création d’un collectif francophone de bouddhistes engagés. Auteur de nombreux articles et essais - comme Les bouddhas naissent dans le feu (2007) et Le bouddhisme n’existe pas (2011) - il poursuit son exploration des enseignements du Bouddha, de leurs interprétations et adaptations possibles - voire souhaitables… - en Occident en signant un sixième ouvrage : Le bouddhisme engagé. Le livre est divisé en trois grandes parties : une présentation développée du bouddhisme engagé, ses origines, ses tendances, son hétérogénéité, ses figures contemporaines ; un questionnement sur le bouddhisme engagé, ses promesses, ses paradoxes et les difficultés qu’implique l’intégration de perspectives sociales ; une méditation sur la possibilité d’un engagement face aux grands défis contemporains (les questions économiques, politiques et écologiques), puisant dans les enseignements bouddhistes ainsi que dans d’autres courants de pensée contemporains comme l’éthique du "care".

Nous vous proposons d’en découvrir trois extraits : préface, extrait du chapitre 1 et postface.

- Détails

- Catégorie : Articles

Les rapports - relations, similitudes, oppositions... - entre le bouddhisme et le christianisme, comme entre le Buddha et le Christ, restent toujours d'actualité !

Outre l'Atelier proposé à l'IEB sur la "double appartenance" (animé par Eric Vinson du 15 octobre 2012 au 14 janvier 2013), on peut évoquer la réédition du livre historique du Cardinal de Lubac sur les "Aspects du bouddhisme", ou remarquer la conférence inaugurale que l'Institut supérieur de Théologie de Nice Sophia-Antipolis demandait à Dennis Gira sur le thème : "Jésus et/ou Bouddha ? Le bouddhisme est-il une alternative au christianisme"...

Parmi les sujets abordés dans le cadre du "dialogue bouddhisme-christianisme", la place du corps dans la pratique et ses relations avec l'esprit occupe une place de choix. On a souvent évoqué le fait que les chrétiens auraient "re-découvert" le corps, dans leur propres pratiques spirituelles, sous l'influence des "spiritualités orientales", et notamment du bouddhisme - la "méditation à la manière du Zen" ayant désormais sa place dans certains monastères chrétiens...

Pour évoquer ce thème - et coller à l'actualité de rentrée de l'Institut d'Etudes Bouddhiques - nous vous proposons de découvrir deux interventions consacrées à ce sujet, diffusées sur le site des éditions Bayard : "Croire.com". Dans une première intervention, intitulée "La tête et les jambes", le père dominicain Thierry-Marie Courau (Doyen de la Faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris) évoque son "expérience d'entraînement de l'esprit" dans un centre bouddhiste américain - expérience vécue lors d'un "tour du monde" bouddhiste qui a duré un an et lui a permis d'être initié aux différentes formes de "méditation" pratiquées par les bouddhistes du Theravâda, du Zen et du bouddhisme tibétain. Dans une autre intervention, intitulée "Redécouvrir l'unité "corps-âme-Esprit" par la double-appartenance chrétien-bouddhiste", notre collègue Eric Vinson explique la place qu'occupent le corps et le "symbolique" sur la voie spirituelle, tant en bouddhisme qu'en christianisme.

- Détails

- Catégorie : Articles

Nan Huaijin (aussi écrit Nan Huai-chin) fut l’un des maîtres laïcs du Chan (jap. Zen) les plus célèbres et les plus controversés du XXe siècle, en Chine populaire comme à Taiwan. Né en 1918, il s’est éteint à l’âge de 95 ans, le 29 septembre 2012.

Au premier abord, ce personnage peut sembler atypique mais, au fond, il est conforme à l’idéal traditionnel du lettré confucéen : maîtrise à la fois des arts civils et militaires (il a appris dans sa jeunesse plusieurs arts martiaux), éthique confucéenne, engagement politique et social, défense de la culture chinoise traditionnelle... Il possédait en outre une excellente connaissance non seulement du confucianisme, mais aussi du bouddhisme et du taoïsme. Il fréquenta nombre de religieux chinois du monde bouddhique et taoïste et acquit la réputation d’être un des grands maîtres Chan de notre époque.

Catherine Despeux a traduit en français plusieurs de ses très nombreux ouvrages dont, très récemment, son Commentaire sur le "Sūtra du cœur". Il ne s'agit pas ici d’un commentaire doctrinal, mais d’un enseignement pratique adressé à plus d’une centaine de disciples - moines, moniales, laïcs et laïques - en quête de l’éveil et pratiquant le recueillement (dhyāna), exposé en février 1983, à Taiwan, au cours d’une session de sept jours de méditation intensive (jap. sesshin).

Cet enseignement, très original, nous révèle les spécificités du Chan chinois - qui pourra parfois surprendre tous ceux qui sont plus familiers du Zen japonais...

Nous vous proposons de découvrir quelques-uns des enseignements de ce maître trop peu connu des Occidentaux, basés sur le "Sūtra du cœur" et précédés d'une présentation des principales pratiques qu'il avait coutume d'enseigner.

- Détails

- Catégorie : Articles

La question du végétarisme en bouddhisme a toujours fait débat, y compris au sein de la Communauté bouddhique elle-même... Depuis que l’Occident a découvert à son tour l’enseignement du Buddha, chercheurs et, désormais, adeptes de cette Voie ont tenté, à leur tour, de comprendre pourquoi cette pratique fort souvent préconisée – sinon même, parfois, exigée – est, dans les faits, aussi peu pratiquée !

Dans le numéro n° 7 de notre publication "Les cahiers bouddhiques" (mars 2012), Dominique Trotignon consacre un long article à ce sujet.

Les arguments des bouddhistes asiatiques sur cette question ont souvent semblé sybillins, voire hypocrites, à des observateurs venus d’un autre "monde". En reprenant cette controverse, tout au long de sa longue histoire, on peut néanmoins mettre en lumière les conditions, internes et externes à la Communauté bouddhique, qui ont justifié les préconisations comme les débats, parfois violents, qui ont opposé promoteurs et détracteurs d’un végétarisme absolu. Cette question ne saurait être réellement comprise sans la replacer dans le contexte doctrinal du bouddhisme et de ses notions essentielles : le conditionnement - y compris culturel et sociétal - de tous les phénomènes, la primauté de l’intention et de la motivation sur l’acte lui-même et, aussi, la prise en compte de chaque acte intentionnel au sein d’une même "ligne d’action". Au final, on se rendra compte qu’il faut distinguer, absolument, le fait de "se nourrir" de celui qui consiste à "se procurer de la nourriture".

Nous vous proposons, ci-dessous, deux extraits de cet article...

- Détails

- Catégorie : Articles

Du 23 mars au 20 juin 2011, le Grand Palais accueillait, à Paris, une rétrospective exceptionnelle de l’œuvre d’Odilon Redon (1840-1916), peintre symboliste à qui l’on doit, notamment, quelques représentations – tout aussi exceptionnelles – du Buddha !

La plus célèbre d’entre elles – ci-contre, qui figure dans la "frise" de buddha de la page d’accueil de notre site Internet – ne rend pourtant pas compte du symbolisme très particulier de cette représentation dans l’œuvre du peintre… car il y manque la profusion de fleurs qui orne les autres et qui constitue la clé de compréhension du symbolisme de Redon.

Peintre de son époque, Redon ne connaissait du bouddhisme que ce qu’une certaine littérature spiritualiste en avait transmis aux intellectuels de son temps, notamment celle émanant de la Théosophie, qui joua un rôle déterminant dans la diffusion du bouddhisme en Occident.

Nous vous proposons de découvrir ce symbolisme théosophique – librement "inspiré" du bouddhisme… – sans lequel bien des œuvres de Redon nous resteraient à jamais incompréhensibles… comme un témoignage, parmi d’autres, de "l’occidentalisation" du bouddhisme qui n’a sans doute pas fini de se manifester – pour le meilleur, parfois (comme ici, dans l’œuvre de Redon…), et pour le pire, aussi, souvent !!

- Détails

- Catégorie : Articles

Les thèses de Marion Dapsance

un essai d'Éric Rommeluère

Depuis quelques mois, une polémiste française, Marion Dapsance, s’est fait connaître par une série d’articles qui, sous couvert d’une étude ethnographique sur le bouddhisme tibétain en France, s’avèrent des plus « bouddhophobes ». Jusqu’alors, la « bouddhophobie » n’existait pas ou si peu qu’elle en était anecdotique ; le mot même est inusité, mais il faut bien l’employer, ici, pour évoquer une posture qui intrigue.

Marion Dapsance signe en effet ces textes de son titre de docteure en anthropologie ; pourtant, ses articles n’ont pas la rigueur attendue d’un chercheur : jamais des textes, des faits ou des enquêtes scientifiques n’y sont discutés ou confrontés ; l’impression, seule, est érigée en critère de vérité.

Marion Dapsance soutient notamment deux thèses : la première, que le bouddhisme tibétain d’Occident montrerait des signes évidents d’emprise sectaire ; la seconde, plus subtile, que le bouddhisme serait un nihilisme. Diluées dans un discours présenté comme ethnographique, ces thèses ne sont pas dites en des termes aussi nets, mais elles constituent pourtant la trame de sa pensée. Des propos insidieux qui ont trouvé un certain écho auprès de rédacteurs et de journalistes friands de polémiques ou simplement mal informés...

[sur le même sujet et dans le même esprit, vous pouvez aussi lire une tribune de Philippe Cornu dans Le Monde des Religions]

- Détails

- Catégorie : Articles

On appelle souvent les religions monothéistes les "religions du Livre" - expression d'origine musulmane, évoquant le Coran, qu'on applique aussi désormais au judaïsme et au christianisme, par référence à la Bible. Le bouddhisme, de son côté, pourrait être désigné comme la "religion de la bibliothèque" tant sa littérature est vaste ! Le Canon pâli, à lui seul, représente un ensemble 18 fois plus important que la Bible chrétienne... et il s'agit du plus petit des canons bouddhiques existant aujourd'hui !

A côté de recueils ou de textes "fleuves", certains - rares - brillent par leur concision. Ils ont été d'autant plus populaires qu'ils semblaient plus abordables - ce qui, pourtant, est loin d'être le cas... Le "Dhammapada", les "Entretiens de Milinda et Nâgasena", ou le "Sûtra en quarante-deux articles" (voir Dossier), célèbres entre tous, se révèlent souvent d'une lecture délicate, non pas en raison de leur style, mais parce qu'ils "résument" si bien la Doctrine bouddhique qu'ils ne peuvent être lus sans danger par qui ignore sa subtilité ou les multiples références qui y sont induites. On ne le répètera jamais assez : la littérature bouddhique n'est pas tant une oeuvre littéraire accessible à tout lecteur que la mise par écrit d'un enseignement oral, souvent réduit au rôle de "simple" aide-mémoire, qui demande à être explicité. Comme nombre de textes bouddhiques, les trois "Catéchismes abrégés" cités ci-dessus ne peuvent être réellement appréciés sans les commentaires, oraux ou écrits, que les Maîtres bouddhistes leur ont adjoint.

- Détails

- Catégorie : Articles

À la fin du XIXe siècle, l’art nippon marque profondément les beaux-arts européens, dans un mouvement appelé « japonisme ». Le bouddhisme nippon est aussi une révélation pour la vieille Europe et plusieurs voyageurs rapportent des collections de statues et de peintures de cette religion sans Dieu, à l'instar du célèbre industriel et collectionneur français Émile Guimet.

C'est sur ce thème que le Musée d’ethnographie de Genève (MEG) ouvre sa prochaine exposition sous le titre de « Le bouddhisme de Madame Butterfly - Le japonisme bouddhique ».

Le « japonisme bouddhique » est un phénomène qui se développe dans le dernier tiers du XIXe siècle. À cette époque, l’Europe s’extasie à la découverte des multiples facettes du Japon, ce pays situé aux antipodes de la France, un tiers plus petit qu’elle mais aujourd’hui deux fois plus peuplé. L’archipel s’ouvrait alors à peine au monde extérieur après avoir vécu deux siècles replié sur lui-même au cours de la période dite d’Edo. Mais, en une vingtaine d’années seulement, sous le règne de l’empereur Meiji, il fit un bond prodigieux dans la modernisation industrielle et se hissa à l’égal des grandes puissances occidentales, selon un processus sans doute unique dans l’histoire de l’Humanité.

Pour mieux connaître ce phénomène culturel tout à fait original, nous vous proposons de lire un article de Jérôme Ducor, commissaire de l'exposition du Musée d’ethnographie de Genève et enseignant à l'Institut d'Etudes Bouddhiques.

- Détails

- Catégorie : Articles

Parmi les différentes pratiques de méditation bouddhistes, celle des jhâna reste certainement la plus méconnue. Bien qu'elle occupe une place extrêmement importante dans les textes - et qu'elle soit même celle que le Buddha pratiqua juste avant d'atteindre l'Eveil... - son enseignement n'a pas été autant diffusé en Occident que celui de la méditation dite de "Vipassana". Certains disent même que les jhâna ne sont pas nécessaires à la Libération, mais parvenir aux jhâna présente pourtant beaucoup d’avantages et, depuis une dizaine d'années, elle semble même en passe d'être "réhabilitée" !

Deux ouvrages, depuis peu disponibles en traduction française, tentent de mieux faire connaître cette pratique : "Le manuel de méditation selon le bouddhisme Theravâda", d'Ajahn Brahm, paru aux éditions Almora en avril 2011, et "Initiation à la méditation profonde en pleine conscience" de Bhante Hénépola Gunaratana.

Comme pour son "best-seller" consacré à la méditation de Vipassana ("Méditer au quotidien"), Bhante Gunaratana présente, avec une clarté remarquable, un exposé tout à fait classique de cette pratique, inspiré de l'ouvrage de référence en la matière, le "Visuddhimagga" ("Chemin de la purification") de Buddhaghosa. Dans un style limpide et accessible, Bhante Gunaratana s'adresse aux Occidentaux en sachant rendre compréhensible un vocabulaire souvent technique et des expériences fort peu communes...

Nous vous proposons de découvrir quelques extraits de son chapitre 2, introductif, dans la traduction de Gilbert Gauché, parue chez Marabout le 9 mai 2012.

- Détails

- Catégorie : Articles

Dans l'histoire du bouddhisme japonais en particulier, mais aussi du bouddhisme en général, le nom de Nichiren résonne étrangement. Fondateur, au XIIIe siècle, d'une école qui porte son nom, l'histoire a surtout retenu de lui une véhémence qui lui valut bien des désagréments, tant de la part du pouvoir politique de son époque que des autres écoles bouddhistes japonaises, qu'il considérait comme pernicieuses et qu'il souhaitait voir disparaître...

Son nom est aujourd'hui généralement évoqué en relation avec l'école Sôka-Gakkai - considérée, comme une secte par un rapport parlementaire publié en 1996 - l'une des "nouvelles religions" japonaises, apparues au début du XXe siècle, qui se réclament de son enseignement.

Sur Internet, en dehors des sites consacrés à la Sôka-Gakkai, on trouve peu d'informations sur Nichiren. Il nous a semblé intéressant et utile de reproduire ici des extraits de deux livres déjà anciens (depuis longtemps épuisés en librairie), parus en 1930 et 1965, bien avant que le Sôka-Gakkai ne soit connue en Occident. On y trouvera une présentation, historique et relativement "neutre", de Nichiren, de sa doctrine et de sa vie.

A noter : dans ces deux textes, le terme "secte" est employé dans son sens étymologique, philosophique et religieux traditionnel - celui d'une école ayant accompli une "séparation" -, et n'a rien de la connotation négative qu'on lui donne aujourd'hui...

Pour une meilleure compréhension, nous avons rajouté quelques précisions aux textes [entre crochets et en vert]

- Détails

- Catégorie : Articles

Philippe Cornu, alors président de l'IEB, a publié en septembre 2013, aux éditions du Seuil, un ouvrage intitulé "Le bouddhisme : une philosophie du bonheur ?". L'intérêt de l'ouvrage est, bien évidemment, dans l'explication du point d'interrogation final... A travers douze questions récurrentes (Le bouddhisme est-il une philosophie ? Qu'est-ce que le karman ? La méditation est-elle la pratique bouddhique par excellence ?, etc.), l'auteur entend tordre le coup aux a priori et autres idées préconçues qui, depuis plusieurs décennies, aboutissent le plus souvent à une instrumentalisation du bouddhisme - à la manière de ce qui se produisit pour le yoga hindou souvent "réduit", en Occident, à une simple gymnastique relaxante ! Le bouddhisme, enseignement spirituel, n'est-il pas en train de connaître le même sort lorsqu'il est proposé comme outil de développement personnel ? C'est à cette question, notamment, que tente de répondre Philippe Cornu dans son chapitre 7, que nous vous proposons de découvrir... Mais on attirera aussi l'attention du futur lecteur sur le chapitre final "Comment suivre la voie bouddhique ?". L'auteur y invite à redécouvrir ce qu'est un "cheminement spirituel", c'est-à-dire une oeuvre de longue haleine, qu'on pourrait juger peu adaptée à notre rythme de vie contemporain et à ses exigences de satisfaction immédiate !

- Détails

- Catégorie : Articles

La deuxième semaine du mois de mars est désormais marquée par la célébration de la Journée internationale de la Femme... Une occasion rêvée pour évoquer la femme et le féminin dans le bouddhisme - thème auquel l'IEB a consacré en 2014 un cycle de cours.

Thème complexe, sujet à polémiques - notamment en ce qui concerne la possibilité de recevoir la "prise des préceptes au complet" (ou "ordination plénière") de bhikkhuni. Mais le thème de la femme dans le bouddhisme ne se résume pas à cette seule question ! Les textes canoniques anciens - plus ou moins favorables à la femme... - et les évolutions dues au Mahâyâna et au Vajrayâna - où la femme devient le symbole de la Sagesse - montrent que le bouddhisme n'a jamais eu de discours univoque à ce propos !

Pour ouvrir quelques pistes de réflexion - sans prétendre pouvoir ni épuiser, ni même faire un tour complet du sujet... -, nous vous proposons de lire un article que Dominique Trotignon a consacré à ce thème, il y a quelques années.

- Détails

- Catégorie : Articles

En ce début d'année universitaire, moment des "bonnes résolutions", il nous a semblé opportun de rappeler la signification de la "Prise de Refuge" dans les Trois Joyaux que sont l’Eveillé (le Buddha), son enseignement (le Dhamma) et la communauté de ses "nobles" disciples (l'ariya-saṅgha). Pour ce faire, nous vous proposons un enseignement d'Ayya Khema...

En ce début d'année universitaire, moment des "bonnes résolutions", il nous a semblé opportun de rappeler la signification de la "Prise de Refuge" dans les Trois Joyaux que sont l’Eveillé (le Buddha), son enseignement (le Dhamma) et la communauté de ses "nobles" disciples (l'ariya-saṅgha). Pour ce faire, nous vous proposons un enseignement d'Ayya Khema...

Ayya Khema est une très grande dame qui a laissé une empreinte mémorable dans la tradition du Theravāda... et bien au-delà ! Née à Berlin en 1923, de parents juifs, elle a connu une existence particulièrement mouvementée avant de découvrir le bouddhisme, dans les années 60, auquel elle consacra le reste de sa vie, jusqu'à sa mort en 1997.

Ordonnée nonne au Sri-Lanka, en 1979, elle devint une figure incontournable du développement de la pratique de la méditation dans la tradition du Theravāda, particulièrement pour les femmes : on lui doit, notamment, la fondation de "l’Ile des nonnes" de Parappuduwa, à Ceylan, et la création de l'association "Sakyadhita", organisation mondiale des femmes bouddhistes.

Enseignante réputée, elle parcourut le monde pour transmettre sa pratique de vipassanā et des jhāna. Son style, simple et pratique, nous a été transmis par de nombreux ouvrages, en allemand et en anglais, dont un seul a été traduit en français à ce jour : "Être une île".

Illustration : au sommet du portail nord du grand stūpa de Sāñcī, un trident, surmontant une fleur de lotus épanouie, symbolise les trois Joyaux

- Détails

- Catégorie : Articles

Le rituel occupe une place importante – sinon centrale – dans toutes les traditions bouddhiques. C’est un sujet qui embarrasse parfois les Occidentaux qui se tournent vers le bouddhisme comme vers une philosophie et qui voient dans le rituel une forme de religiosité en quelque sorte « inconvenante »… Pourtant, le bouddhisme affirme que notre vision du monde dépend en grande partie de notre attitude mentale à son égard et le rituel, en modifiant – au moins ponctuellement – cette attitude a aussi pour vocation de jouer un rôle de « purification » de l’esprit.

Rien de magique là dedans ! Il s’agit plutôt de développer, grâce aux rituels, une attitude mentale nouvelle et transformatrice qui, à force d’habitude, peut entraîner une modification de notre esprit complémentaire de celle qui se produit au cours de la « méditation » : cultiver et développer le respect dans la vénération et l’hommage, l’humilité dans le salut et la prosternation, le don dans l’offrande, l’attention bienveillante dans l’entretien matériel d’un autel, d’une statue, d’un livre… Comme toujours dans le bouddhisme, c’est l’état d’esprit et l’intention qui priment sur le geste lui-même.

- Détails

- Catégorie : Articles

Les éditions "Librio" ont publié, en 2005, un petit ouvrage au prix très attractif (2 euros...), intitulé "Enseignements du Bouddha", qui regroupe un ensemble de textes extraits du canon chinois ancien, choisis, présentés et traduits par Jean Eracle. On y trouve notamment un texte célèbre dans le monde bouddhiste de l'Empire du Milieu : le Sūtra en quarante-deux articles, sorte de manuel à l'usage des religieux chinois qui joua un rôle équivalent, en Chine, au tout aussi célèbre Dhammapada, en Asie du sud-est...

Inspiré des sūtra du canon indien ancien, ce texte est caractéristique du goût littéraire chinois : aux répétitions incessantes, à valeur mnémotechnique, qu'imposait le style indien de tradition orale, les "traducteurs" chinois ont préféré un style concis et imagé qui rend la lecture plus aisée et le propos plus percutant !

Nous vous proposons de découvrir la présentation qu'en fait Jean Eracle, dans la préface à sa traduction, ainsi que quelques extraits qui nous ont semblé significatifs.

- Détails

- Catégorie : Articles

Emblématiques de la pratique tantrique, surtout dans sa dimension non conventionnelle, les "Grands Accomplis" - Mahāsiddha - sont des maîtres indiens qui ont vécu entre le VIIe et le XIIe siècle. Instruits dans les pratiques par de grands bodhisattva comme Mañjuśrī ou Vajrapāṇi, ils ont souvent donnés naissance à des lignées de transmission du Vajrayāna et sont, pour certains d'entre eux, directement à l'origine des différentes lignées actuelles du bouddhisme tantrique, tibétain ou japonais

Populaires et souvent vénérés, particulièrement au Tibet, ce sont des personnages dont on peine à savoir s’ils ont eu une existence historique réelle, amplifiée ultérieurement par la tradition, ou s’il s’agit de personnages avant tout archétypiques. En effet, tout comme on évoque les 84.000 enseignements du Buddha - autant qu’il y a de "cas" psychologiques singuliers pris en compte par le Buddha dans ses enseignements - la tradition la plus répandue compte 84 Mahāsiddha. Ce nombre, symbole de complétude dans la tradition indienne, permet de considérer chacun d’entre eux comme un exemple paradigmatique de pratique et de perfectionnement ; ainsi chacun pourra envisager, selon ses caractéristiques propres - illustrées par l’un ou l’autre de ces Mahāsiddha -, de s’engager sur la Voie tantrique en ayant bon espoir de réussite !

Leurs biographies – compilées notamment par le maître indien Abhayadatta – offrent un florilège haut en couleurs de personnages atypiques, en raison des "grands (mahā) pouvoirs (siddhi)" qu’ils ont développés, mais aussi étonnamment familiers puisque tous manifestent des caractéristiques, des passions ou des défauts communs à chaque membre de l'humanité ! Aussi, qu’on soit avare, joueur, paresseux, moine érudit, chasseur, forgeron, roi, mendiant ou décortiqueur de riz, l’un d’entre eux aura forcément un point commun avec chacun des hommes… ou des femmes – car on compte aussi 4 femmes parmi les Mahāsiddha !

Nous vous proposons d’en découvrir quelques-un(e)s…

- Détails

- Catégorie : Articles

On affirme souvent que le bouddhisme aurait "emprunté" le principe des renaissances à la culture indienne environnante, plus particulièrement qu'il aurait adapté à sa propre doctrine la croyance hindouiste en les réincarnations. Or, cela fait plusieurs décennies que les chercheurs savent que c'est l'inverse qui s'est produit : c'est sous l'influence du bouddhisme et d'autres mouvements spirituels de l'Inde – comme le jaïnisme – que les brahmanes ont finalement "adopté" cette théorie, qui n'existait pas dans leur propre tradition !

Le résultat des travaux scientifiques met toujours de nombreuses années avant de se diffuser auprès du "grand public" et bien des ouvrages de vulgarisation continuent de répéter des théories que les chercheurs considèrent depuis longtemps comme dépassées !

Nous vous proposons donc, ici, de faire le point sur ce que l'on sait de l'origine des différents courants spirituels de l'Inde et comment ils se sont mutuellement influencés – notamment en ce qui concerne le concept de "vies successives", qu'on les appelle "renaissances" ou "réincarnations". Parmi les travaux les plus récents, nous nous appuierons particulièrement sur ceux de l'universitaire néerlandais Johannes Bronkhorst, de l'université de Lausanne, qu'il a publiés en 2008 dans un petit ouvrage intitulé Aux origines de la philosophie indienne.

- Détails

- Catégorie : Articles

L'enseignement bouddhique sur les renaissances est un sujet de débats récurrents, surtout depuis que les Occidentaux s'intéressent au bouddhisme... S'agit-il d'une notion essentielle du bouddhisme ou d'une théorie indienne que le Buddha aurait simplement « intégrée » à son enseignement ? Faut-il y croire ou doit-on faire preuve à son égard d'un scepticisme critique ? Doit-on la comprendre comme une succession réelle de vies biologiques différentes ou, très différemment, comme des états psychologiques qu'on peut (ou non...) connaître au cours de cette seule existence ?

On comprend aisément que les Européens hésitent à s'imaginer dans le « cycle incommensurable des naissances et des morts », le saṃsāra, tel qu'il est traditionnellement présenté en bouddhisme. Notre culture nous a plus généralement habitués (sous l'influence des Grecs autant que du monothéisme) à n'envisager qu'une seule vie « terrestre » suivie d'une éternité éventuelle... Mais le sujet a été aussi objet de débats en Asie, parmi les bouddhistes eux-mêmes – en tout cas depuis le milieu du XXe siècle...

Dans un ouvrage très complet sur ce thème, Bouddhisme et re-naissances dans la tradition Theravāda, l'universitaire Didier Treutenaere consacre un chapitre complet aux « Tentations et tentatives de négation des re-naissances ». Il y examine notamment deux prises de position, très différentes – qui sont souvent celles adoptées par la grande majorité des « sympathisants bouddhistes » –, soutenues d'un côté par l'auteur anglais Stephen Batchelor et, de l'autre, par le maître thaïlandais Buddhadāsa bhikkhu. Nous vous proposons de découvrir son argumentation critique à leur propos.

- Détails

- Catégorie : Articles

Pour les Occidentaux, le bouddhisme tantrique - Mantrayāna ou Vajrayāna - se résume généralement aux seules écoles tibétaines. On oublie ainsi trop souvent que cette forme du Grand Véhicule (Mahāyāna) a aussi été présente en Chine, dès le début de l'ère chrétienne, où elle a donné naissance à plusieurs écoles qui se sont ensuite transmises au Japon, où elles continuent d'être présentes et vivantes, à travers deux écoles principales - le Tendai et le Shingon.

Seule l'école Shingon - école de la "Parole Vraie" ou des mantra - s'est implantée dans les pays Occidentaux. Un seul temple, cependant, transmet ces enseignements en Europe : le temple Komyo-In, en Bourgogne. Pour découvrir cette école, nous vous proposons quelques extraits d'un ouvrage déjà ancien, rédigé dans les années 1930, qui offre une approche originale et simple de cette doctrine "ésotérique" trop peu connue.

- Détails

- Catégorie : Articles

La représentation iconographique d'un Buddha est immédiatement reconnaissable !

Dès les origines de la statuaire bouddhique, avant même que le Maître ne soit représenté sous forme humaine, un certain nombre de « signes » ou « marques » (lakṣaṇa) – comme une roue à mille rayons sur la plante de ses pieds – signalaient le « Grand homme » (mahā-puruṣa), jusque dans ses simples empreintes de pied...

Aujourd'hui, le grand public est habitué à la « protubérance » crânienne (uṣṇīṣa), à la touffe de poils située entre ses deux yeux (ūrṇā) – qui, parfois, sera remplacée par une pierre précieuse ou un « troisième oeil »... Mais tous les attributs généralement associés au Buddha ne sont pourtant pas « officiellement » comptabilisés au nombre de ses marques distinctives, qui ont fait l'objet d'une codification très précise dans la tradition bouddhique. C'est le cas, notamment, des grands lobes d'oreille déformés par les anciens bijoux du prince Gautama ou d'un ventre rebondi – attribut exclusif du « Buddha rieur » de la tradition chinoise... qui, en fait, n'est pas vraiment un buddha !

Afin d'y voir plus clair et de ne plus rien ignorer sur ce sujet, nous vous proposons un article exhaustif sur ce thème, fruit du travail de l'« Atelier Iconographie » de l'Institut d'Etudes Bouddhiques, constitué d'enseignants et d'étudiants de l'IEB.

- Détails

- Catégorie : Articles

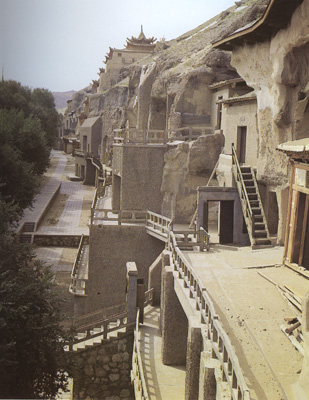

Aux confins nord-ouest de la Chine, les grottes Mogao, situées à 25 km de la ville de Dunhuang, sont célèbres pour leurs statues et leurs peintures murales. Elles constituent l'un des fleurons de l'art bouddhique et ont d'ailleurs été inscrites au "Patrimoine mondial" de l'Unesco, en 1987. Le site de Dunhuang, dans l’actuelle province du Gansu, fut d’abord un poste militaire chinois stratégique avant de devenir un des hauts lieux du bouddhisme en Asie centrale. Cette ville-oasis est en effet située au départ des deux "Routes de la soie" qui, vers l'ouest, contournent le désert du Takla-Makan par le sud et le nord, et, à l'est, ouvre l'accès à l'Empire du Milieu et à sa capitale ancienne Chang'an (actuelle Xi'an). Les grottes ont été creusées sur la pente abrupte orientale de la colline Mingsha. Elles comptent cinq étages et s’étendent, du nord au sud, sur une longueur d’1,6 km.

- Détails

- Catégorie : Articles

La pratique de la « méditation » en assise est bien connue. C’est un temps privilégié que le pratiquant s’accorde afin de développer les qualités de l’esprit dans les meilleures conditions possibles : assis, en silence, dans un lieu retiré... Mais il se doit, ensuite, de poursuivre ses efforts dans la vie ordinaire, aux cours de ses activités quotidiennes, dans chacun de ses actes. Comment faire ?

L'action risque-t-elle, toujours, d'être soumise à l'avidité ou à l'aversion ? Peut-on "méditer" en action ?

Le Buddha n’a pas ignoré cette situation et a proposé un certain nombre de préconisations – au nombre de quatre ou cinq, selon les sources – qui constituent un « entraînement de base » ou la « voie de l’entraînement » (sikkha-pāda). Ces préconisations font pleinement partie de l’enseignement bouddhique et peuvent, notamment, s’inscrire dans la triade bien connue, que résume une célèbre stance du Dhammapada : « S’abstenir de tout mal, s’exercer à l’efficace, purifier son propre esprit, tel est l’enseignement des buddha ».

- Détails

- Catégorie : Articles

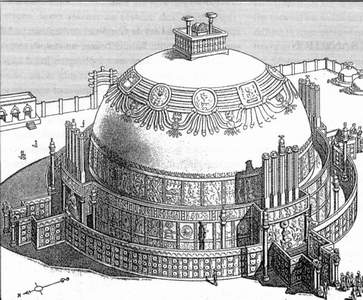

Monument emblématique du bouddhisme et du Buddha, le stūpa a connu de nombreuses évolutions, tant dans son architecture que dans sa symbolique, non seulement au fil des siècles mais aussi en raison de sa diffusion de l'Inde à l'Extrême-Orient, où on le connaît aujourd'hui sous le nom de "pagode". À l'origine tumulus accueillant des reliques corporelles issues de la crémation du Buddha, ce monument allait devenir une représentation symbolique du Buddha puis de notions centrales des enseignements.

- Détails

- Catégorie : Articles

"Ceci est dukkha", "ceci est souffrance" constitue la première des Quatre Nobles Vérités enseignées par le Buddha lors de son premier sermon, appelé "Sermon de Bénarès" ou "Mise en mouvement de la roue de la Loi". Une autre traduction possible de ce premier enseignement pourrait être : "Les Quatre aspects de la Réalité selon les Nobles", c'est-à-dire telle que la voit les buddhas et tous ceux qui ont atteint la même réalisation.

Contrairement à ce qui a été souvent affirmé en Occident, cette affirmation n'a rien de pessimiste : la première Vérité énonce une Réalité qu'il convient de connaître et de comprendre, non pour sombrer dans un défaitisme morbide mais, bien au contraire, pour aborder sereinement la suite de l'enseignement : "La souffrance a une origine, elle a aussi une fin et il existe un chemin qui mène à sa cessation." Une bonne nouvelle !...

C'est ce cheminement que nous propose de suivre Ajahn Sumedho, un maître occidental de la tradition des "moines de forêt" de Thaïlande, dont nous vous proposons de découvrir quelques extraits de l'un de ses enseignements.

- Détails

- Catégorie : Articles

Si l'on parle beaucoup, depuis quelques décennies, de l'occidentalisation du bouddhisme par les Occidentaux eux-mêmes, on oublie trop souvent que le message de Gautama Śākyamuni n'est pas arrivé en Occident, depuis plus d'un siècle, sans avoir subi, déjà, quelques transformations... Un mouvement asiatique, apparu à la fin du XIXe siècle, et connu sous le nom de "modernisme bouddhique" ou encore de "protestantisme bouddhique", est en grande partie à l'origine de tous les a priori - le plus souvent favorables ! - que nous avons vis-à-vis du bouddhisme.

L'œuvre de ses fondateurs consista notamment à donner du bouddhisme une image exactement inverse de celle que les religions chrétiennes avaient en Europe ; le bouddhisme devint ainsi, en Asie même, un formidable "outil" contre les missions chrétiennes des colonisateurs, anglais et français, et le fondement doctrinal d'un nationalisme pan-asiatique... L'influence de ce mouvement fut considérable au début du XXe siècle, en Asie comme en Europe, favorisant la diffusion d'un bouddhisme déjà "occidentalisé", et elle reste sensible aujourd'hui, bien qu'elle ne soit plus guère perçue - preuve de sa réussite !

Nous vous proposons d'en découvrir l'histoire et les principaux aspects à travers un extrait de l'article que l'universitaire allemand Heinz Bechert lui avait consacré dans un ouvrage malheureusement aujourd'hui difficile à trouver en librairie...

- Détails

- Catégorie : Articles

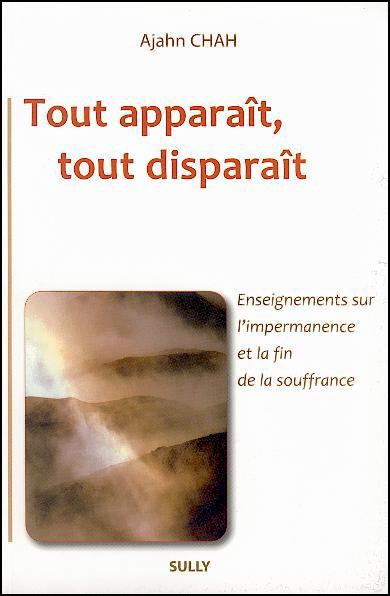

Les éditions Sully ont publié, il y a quelques semaines, un des tout premiers recueils (en traduction française) d'enseignements du maître thaï Ajahn Chah, l'un des plus célèbres représentants de la tradition des "moines de forêt".

Né en 1918, disparu en 1992, Ajahn Chah a attiré des milliers de disciples, asiatiques et occidentaux, et son rayonnement personnel a beaucoup contribué à mieux faire connaître, dans le monde entier, l'antique tradition qu'il représentait.

Son enseignement, simple et concret, plein de fraîcheur et d'anecdotes, présente les points les plus fondamentaux de la doctrine bouddhique de manière pratique et quotidienne.

Nous vous proposons ci-dessous quelques extraits de la préface du traducteur anglais, Paul Breiter, suivis de la transcription de l'un des enseignements oraux d'Ajahn Chah.

- Détails

- Catégorie : Articles

Lorsqu’on décida de représenter le Buddha Gautama Śākyamuni sous forme humaine, au début de l’ère chrétienne, on associa des gestes symboliques aux principaux épisodes de sa vie. De cette manière, malgré l’uniformité apparente des représentations, on pouvait clairement identifier l’événement qui était ainsi évoqué. Certaines de ces mudrā sont bien connues, comme la mudrā de « la prise de la terre à témoin » ou celle de la méditation, qui symbolisent les différents épisodes de la nuit de l’Éveil, la mise en mouvement de la « Roue de la Loi », associée au premier enseignement du Bouddha à Sārnāth, ou encore la mudrā de « l’absence de crainte » ainsi que celle du don.

Par la suite, de très nombreux autres gestes viendront s’ajouter à l’iconographie bouddhique portant à plus de cinquante ceux que l’on peut observer dans les différentes figures du panthéon, et jusqu’à cent-huit pour les gestes spécifiques aux rituels tantriques : par exemple les gestes de « menace », associés aux divinités « courroucées », ou le « poing de sagesse », caractéristique de certaines formes du buddha « primordial » Mahāvairocana.

De nos jours, les mudrā rituelles, associées aux attitudes, aux sièges, aux couleurs et aux signes corporels, permettent d’identifier les différents buddha, bodhisattva et grands personnages du panthéon bouddhique.

- Détails

- Catégorie : Articles

Aussi étrange que cela puisse paraître, catholiques et orthodoxes célèbrent le Buddha comme un saint chrétien, sous le nom de saint Josaphat… ou du moins l’ont-ils fait pendant longtemps, sans le savoir ! L’histoire de saint Josaphat et de saint Barlaam, qui se déroule en Inde, a été un véritable "best seller" au Moyen-Age. La renommée de saint Josaphat était telle que le pape Sixte Quint, en 1583, le fit officiellement entrer dans le "Martyrologue" chrétien. Sa fête était célébrée, dans l’église catholique, le 27 novembre, alors que les orthodoxes grecs le célébrèrent le 26 août et les orthodoxes russes le 19 novembre. C'est en 1860 que deux érudits, Labourlaye et Liebrecht, indépendamment l'un de l'autre, ont pu établir que Josaphat et Buddha n’était qu’un seul et même personnage. Depuis lors, de nombreux chercheurs se sont penchés sur la question et l’on peut désormais suivre le long et étonnant cheminement de cette histoire... Quant à la fête catholique, elle a tout simplement disparu du calendrier !

- Détails

- Catégorie : Articles

Après vous avoir présenté la manière de « reconnaître les gestes symboliques », nous vous proposons aujourd’hui de « reconnaître les postures » des personnages et déités bouddhiques.

Cette reconnaissance est complexe : si les plus anciens mudrā (« gestes symboliques ») correspondent souvent à un événement précis, la posture seule ne permet pas de reconnaître une scène, un événement ou un personnage ; elle participe, au même titre que le reste du corps, à une expression globale qui, elle, permettra l’identification recherchée.

Nombre d’attitudes et de postures puisent leurs plus anciennes sources dans les traités de yoga et de danse de l’Inde ancienne ; la posture de méditation, posture la plus habituelle pour représenter le Buddha historique, est même représentée sur des sceaux de la civilisation de l’Indus, il y a quatre mille ans.

- Détails

- Catégorie : Articles

L'art bouddhique, comme tout autre art religieux et sacré, a été confronté au problème de la représentation de ses symboles et, au premier chef, de « celui » qui incarnait la réalisation la plus haute de son Enseignement, le Buddha lui-même. Bien que les bouddhistes n'aient pas connu d'interdiction particulière concernant la représentation « personnelle » du Buddha (comme le judaïsme ou l'islam refusent la représentation de Dieu), ils se sont trouvés confronté à un problème tout à fait difficile à résoudre : comment figurer, sous forme « humaine », celui qui, par sa réalisation spirituelle, dépasse toute catégorie humaine ?

- Détails

- Catégorie : Articles

"Etre moine", dans la tradition bouddhique, peut être compris de diverses manières selon les traditions... Dans les écoles tibétaines, comme dans l'école du Theravāda, en Asie du sud-est, le "moine" (bhikkhu, bhikṣu) est avant tout celui qui réside dans un monastère, suivant des préceptes qui comportent les voeux de pauvreté et de chasteté, qui impliquent le port d'un vêtement particulier et une vie de type communautaire - à l'instar des moines chrétiens en Occident...

Le Zen japonais, pour diverses raisons historiques, s'est éloigné de ce modèle mais n'en a pas perdu pour autant l'esprit essentiel : ceux que l'on nomme "moines Zen" sont désormais le plus souvent mariés mais, qu'ils vivent dans des monastères ou dans la société ordinaire, ils continuent néanmoins de suivre l'état d'esprit de ce qui fait un vrai disciple du Buddha : le détachement, la disponibilité, la pratique de chaque instant...

Pour mieux connaître cette démarche, nous vous proposons de lire un enseignement (kusen) de Roland Yuno Rech, l'un des principaux disciples français du maître japonais Taisen Deshimaru, responsable du Dojo Zen de Nice et vice-président de l'Association Zen Internationale.

- Détails

- Catégorie : Articles